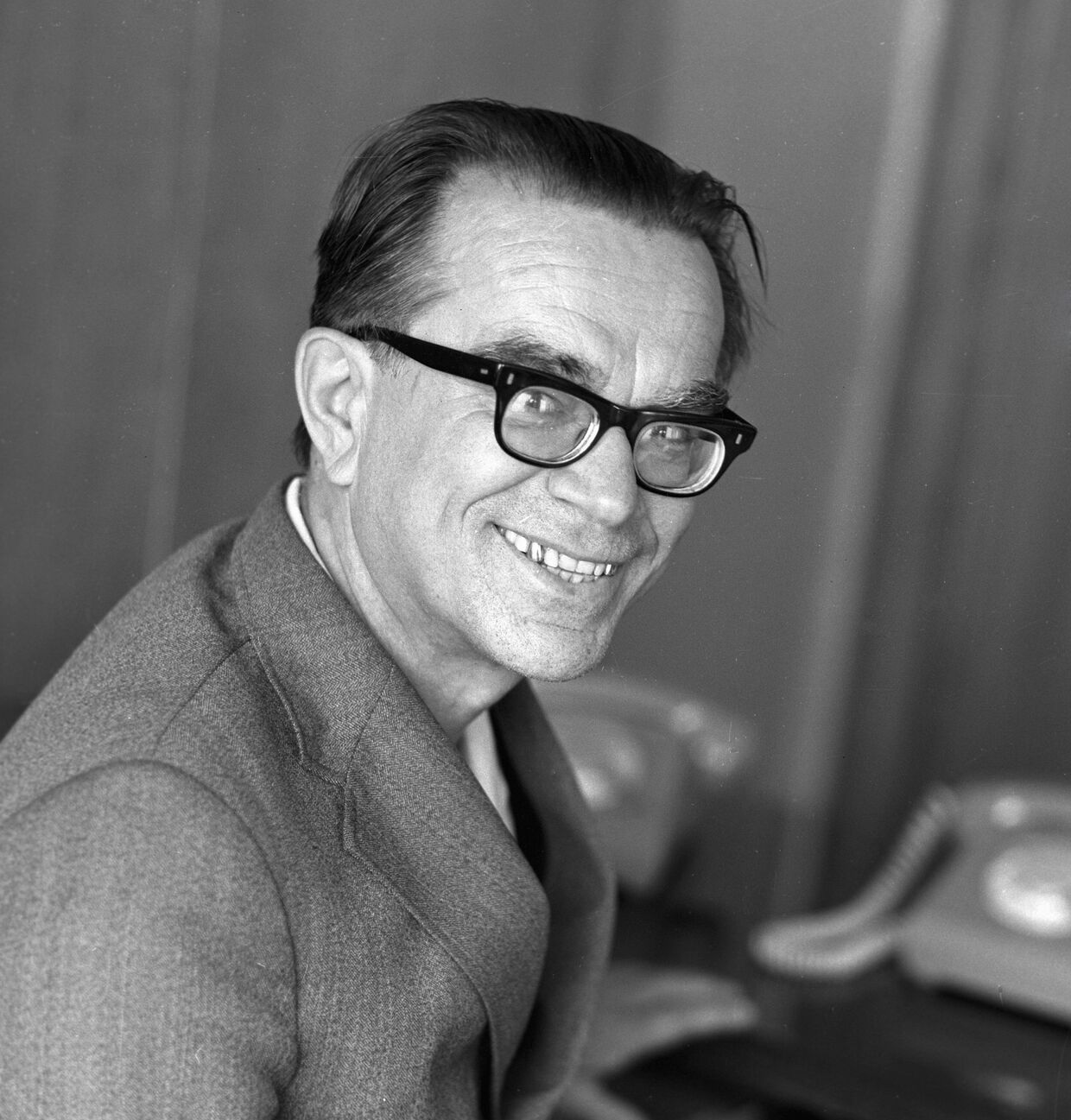

Утром 1 октября 1970 года кибернетик Виктор Глушков вошел в Кремль, где ему предстояла встреча с членами Политбюро. Это был живой и наблюдательный человек с пронзительным взглядом из-под очков в черной роговой оправе. У него был такой склад ума, что при решении одной задачи он создавал методику для решения всех похожих задач. А в тот момент у Советского Союза была серьезная проблема. За год до этого Соединенные Штаты запустили первую компьютерную сеть с маршрутизацией пакетов данных ARPANET, которая через какое-то время заложила фундамент для интернета в известном нам виде. Эта распределенная сеть первоначально предназначалась для того, чтобы США могли обогнать Советы. Она должна была обеспечить связь между компьютерами ученых и руководителей государства даже в случае ядерного нападения. Это был пик гонки технологий, и Советы должны были как-то отреагировать.

Идея Глушкова заключалась в том, чтобы перейти к эпохе электронного социализма. Он назвал свой невероятно амбициозный проект Общегосударственной автоматизированной системой (ОГАС). Она предназначалась для оптимизации и технологической модернизации всей плановой экономики. Он считал, что такая система должна принимать экономические решения в соответствии с государственными планами, а не по рыночным ценам, однако полагал, что ее работа ускорится благодаря компьютерному моделированию, и она сможет прогнозировать равновесие платежного баланса еще до его достижения. Глушков хотел, чтобы решения принимались оперативнее и с умом, и даже задумывался об электронных деньгах. Ему был нужен лишь кошелек Политбюро.

Но когда в то утро Глушков зашел в просторную комнату, он заметил, что два кресла за длинным столом пустуют. На заседании отсутствовали два его главных союзника. Вместо них на него смотрели амбициозные министры со стальными взорами, которые сами хотели запустить руки в кошелек Политбюро и получить государственную поддержку.

В период с 1959 по 1989 год ведущие советские ученые и государственные деятели неоднократно пытались создать общенациональную компьютерную сеть, преследуя главным образом общественные цели и интересы. Глубокие раны от Второй мировой войны еще не затянулись (на этой войне погибли 80% российских мужчин 1923 года рождения), но Советский Союз продолжал осуществлять масштабные модернизационные проекты, которые за несколько десятилетий превратили отсталую царскую страну с неграмотными крестьянами в мировую ядерную державу.

Когда советский руководитель Никита Хрущев в 1956 году осудил культ личности Сталина, страну охватило ощущение огромных возможностей. На этой сцене появилось множество социалистических проектов, предусматривавших подключение национальной экономики к сетям. Среди прочего, там появилось первое в мире предложение создать общенациональную компьютерную сеть для населения. Эта идея принадлежала военному исследователю Анатолию Ивановичу Китову.

Китов в молодости был хрупкого телосложения и обладал выдающимися математическими способностями. Во время Второй мировой войны он воевал в рядах Красной Армии, где существенно продвинулся по службе. В 1952 году Китов в секретной военной библиотеке познакомился с капитальным трудом Норберта Винера (Norbert Wiener) «Кибернетика» (1948 год). Название книги было неологизмом, образованным из греческих слов. Оно означало послевоенную науку самоуправляемых информационных систем. При поддержке двух ведущих ученых Китов перевел эту книгу на хороший русский язык, чтобы разрабатывать самоуправляемые и коммуникационные системы с помощью компьютеров. Богатый системный вокабуляр «Кибернетики» должен был оснастить советское государство высокотехнологичным набором инструментов для разумного марксистского государственного управления, который мог стать антидотом против насилия и культа личности, характерных для сталинской диктатуры. На самом деле, кибернетика могла даже сделать так, чтобы в стране никогда не появился новый жестокий диктатор. По крайней мере, именно об этом мечтали технократы.

В 1959 году, будучи директором секретного вычислительного центра Министерства обороны, Китов начал заниматься другими вопросами, обратив внимание на «неограниченное количество надежной вычислительной мощности», которая должна была обеспечить оптимальное планирование в советской экономике. В то время проблема информационного взаимодействия и координации существенно осложняла советский социалистический проект. (Например, в 1962 году выяснилось, что из-за ошибки в подсчетах, которые производились вручную, прогнозы по численности населения в ходе переписи увеличили на четыре миллиона человек.) Китов написал письмо на имя Хрущева, в котором поделился своими мыслями на эту тему (они получили название проект «Красная книга»). Он предложил разрешить гражданским организациям использовать военные компьютерные «комплексы» для экономического планирования в ночное время, когда основная часть военных спала. Он думал, что экономические органы планирования сумеют освоить вычислительные мощности военных для решения проблем в режиме реального времени. Свою военно-гражданскую национальную компьютерную сеть Китов назвал «Единой автоматизированной системой управления народным хозяйством».

Так уж получилось, что военное начальство Китова перехватило его письмо, и к Хрущеву оно не попало. Отцов-командиров разозлило его предложение о совместном использовании ресурсов Красной Армии с гражданскими плановыми органами. Кроме того, Китов осмелился заявить, что эти ресурсы отстают от требований времени. Был созван секретный военный трибунал, который рассмотрел его прегрешения. Из-за них Китова незамедлительно на год исключили из коммунистической партии, а также уволили из вооруженных сил. Так было покончено с самым первым предложением о создании публичной общенациональной компьютерной сети.

Но сама идея выжила. В начале 1960-х годов предложение Китова подхватил другой человек, с которым он впоследствии сблизился настолько, что спустя десятилетия поженились их дети. Звали его Виктор Михайлович Глушков.

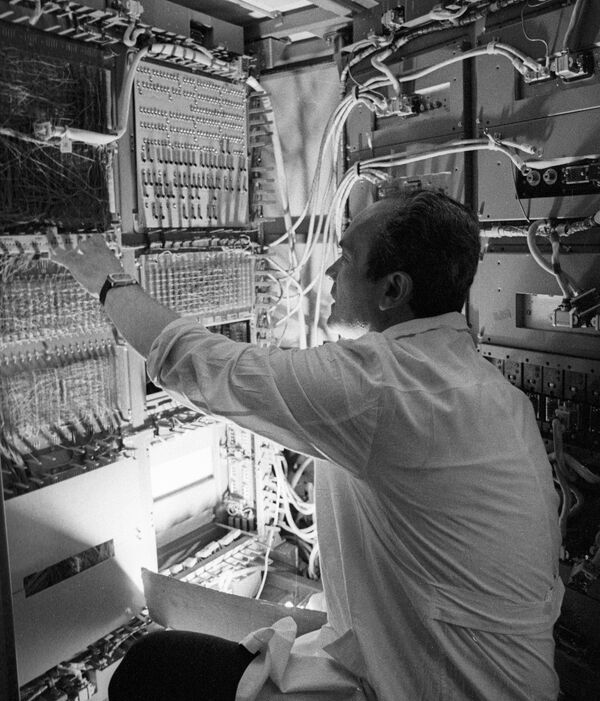

Полное название плана Глушкова «Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством в СССР». Оно говорит само за себя и свидетельствует о колоссальных устремлениях ее автора. Впервые он предложил эту систему (ОГАС) в 1962 году, намереваясь сделать из нее национальную компьютерную сеть в режиме реального времени с удаленным доступом на базе действующей и новой телефонной сети. В своей самой амбициозной версии данная сеть должна была охватить большую часть евразийского континента, став своеобразной нервной системой, проникающей на каждое предприятие плановой экономики. Модель у этой сети была иерархическая, соответствуя трехуровневой структуре государства и его экономики. Один головной компьютерный центр в Москве должен был подключиться к 200 компьютерным центрам среднего уровня в крупных городах, а те в свою очередь должны были подключиться к 20 тысячам компьютерных терминалов, распределенным по ключевым производствам народного хозяйства.

В соответствии с жизненными убеждениями Глушкова данная сеть должна была стать преднамеренно децентрализованной. То есть, Москва могла указывать, кто какие разрешения получает, а уполномоченный пользователь имел возможность связываться с любым другим пользователем по всей сети этой пирамиды. При этом ему не надо было получать разрешение от вышестоящего центра. Глушков хорошо понимал преимущества от внедрения местных знаний в конструкцию сети, поскольку большую часть жизни решал похожие математические задачи, мотаясь между Киевом и советской столицей (поезд Москва-Киев он в шутку прозвал своим вторым домом).

Многие государственные деятели и руководители плановых органов считали (особенно в конце 1960-х годов), что проект ОГАС — это лучшее решение старой головоломки: Советы соглашались с тем, что коммунизм это светлое будущее, но никто со времен Маркса и Энгельса не знал, как лучше всего попасть туда. По мнению Глушкова, компьютерная сеть с ее вычислительной базой могла приблизить страну к той эпохе, которую писатель Фрэнсис Спаффорд (Francis Spufford) позднее назовет «красным изобилием». Посредством этой сети ученый намеревался превратить неуклюжую командную экономику с ее квотами, планами и умопомрачительными каталогами промышленных стандартов в остро реагирующую нервную систему, работающую с потрясающей скоростью электричества. Этот проект ни много, ни мало должен был положить начало эпохе «электронного социализма».

Но для этого нужны были умные и целеустремленные люди, готовые отказаться от старого мышления. В 1960-х годах таких людей можно было найти в Киеве, в паре кварталов от того места, где братья Стругацкие по ночам писали свою научную фантастику, а днем работали физиками. Там, на окраине Киева, Глушков 20 лет руководил Институтом кибернетики, начиная с 1962 года. Свой институт он укомплектовал амбициозными молодыми учеными, средний возраст которых составлял 25 лет. Глушков вместе со своей молодежью взялся за разработку ОГАС и реализацию других кибернетических проектов, стремясь поставить их на службу советского государства. Среди них была система электронной бухгалтерии для виртуализации твердой валюты в онлайновом журнале учета. И это в начале 1960-х годов! Глушков, умевший заткнуть рты идеологам коммунистической партии цитатами из Маркса, которые он запоминал наизусть целыми абзацами, называл свои инновации точным исполнением марксистского пророчества о социалистическом будущем, в котором не будет денег. К несчастью для Глушкова, идея создания советской электронной валюты вызвала беспокойство, которое не помогало делу, и в 1962 году не была утверждена наверху. К счастью, его грандиозный проект экономической сети дожил до других, более благоприятных дней.

Эти советские кибернетики писали ироничные работы типа «О потребности оставаться невидимым — по крайней мере, для властей». Они представляли себе некую «умную» нейронную сеть, нервную систему советской экономики. Такая кибернетическая аналогия между компьютерной сетью и мозгом наложила свой отпечаток и на другие инновации в теории вычислений. Например, вместо так называемого бутылочного горлышка фон Неймана (которое ограничивает объем передаваемых данных на компьютере) команда Глушкова предложила поточную обработку данных по образу и подобию одновременного возбуждения многих синапсов в мозгу у человека. В дополнение к бесчисленным фундаментальным компьютерным проектам они разрабатывали и другие теоретические схемы, включая теорию автоматов, безбумажное делопроизводство и программирование естественного языка, позволяющего людям общаться с компьютером на семантическом, или смысловом уровне, а не на синтаксическом, как сегодня поступают программисты. Самой амбициозной идеей Глушкова и его учеников стала теория «информационного бессмертия». Сегодня мы бы назвали ее «загрузкой мозга», вспомнив Айзека Азимова или Артура Кларка. Спустя десятилетия, находясь на смертном одре, Глушков успокаивал опечаленную жену своими яркими идеями. «Не волнуйся, — говорил он. — Когда-нибудь свет с нашей Земли будет проходить мимо созвездий, и в каждом созвездии мы будем снова появляться молодыми. Таким образом, мы будем вместе на веки вечные!»

После рабочего дня кибернетики развлекались в комедийном клубе, полном легкомысленных фривольностей и веселого озорства, граничивших с откровенным вызовом. Из-за отсутствия других мест, где можно было бы выпустить пар, они превратили свой вечерний клуб в виртуальную страну, не подчиняющуюся власти Москвы. На новогоднем вечере в 1960 году они назвали свою группу «Кибертония», и регулярно организовывали различные мероприятия, такие как танцы по выходным, симпозиумы и конференции в Киеве и Львове. Они даже писали ироничные работы типа «О потребности оставаться невидимым — по крайней мере, для властей». Вместо приглашений молодые ученые раздавали поддельные паспорта, свидетельства о браке, бюллетени новостей, деньги на перфокартах и даже текст конституции Кибертонии. Кибертонией управлял совет роботов (это была пародия на советскую систему управления), а во главе этого совета восседал талисман этой страны и верховный лидер — играющий на саксофоне робот. То был кивок в сторону завезенного из Америки джаза.

Глушков тоже присоединился к общему веселью, назвав свои мемуары «Вопреки власти», хотя занимал официальную должность вице-президента Украинской академии наук. Контркультура, по определению Фреда Тернера (Fred Turner) являющаяся силой, с которой надо считаться и которая противостоит другим силам, давно уже стала родственницей киберкультуры.

Но для всего этого были нужны деньги, причем много денег. Особенно для проекта Глушкова ОГАС. Поэтому надо было убедить Политбюро выделить их. Так Глушков 1 октября 1970 года оказался в Кремле, надеясь продолжить работу Кибертонии и дать задрипанному советскому государству интернет.

На пути у Глушкова стоял один человек: министр финансов Василий Гарбузов. Гарбузов не хотел, чтобы сверкающие, работающие в режиме реального времени компьютеры и компьютерные сети управляли государственной экономикой и давали ей информацию. Вместо этого он настаивал на том, чтобы простые компьютеры мигали светом и проигрывали музыку в курятниках, стимулируя производство яиц, что он увидел во время своей недавней поездки в Минск. Конечно, руководствовался министр прагматизмом и здравым смыслом. Он хотел, чтобы средства шли на его собственное министерство. На самом деле, ходили слухи о том, что до заседания 1 октября Гарбузов неофициально встретился с настроенным на реформы советским премьером Алексеем Косыгиным и пригрозил ему, что если конкурент его ведомства Центральное статистическое управление возьмет под свое крыло проект ОГАС, то он со своим Министерством финансов будет торпедировать любые усилия по осуществлению реформ, инициированных данной системой. Именно так он пятью годами ранее поступил с косыгинскими поэтапными реформами, направленными на либерализацию.

Глушкову были нужны союзники, чтобы осадить Гарбузова и дать жизнь советскому интернету. Но на том заседании союзников у него не оказалось. В тот день пустовали кресла премьер-министра и технократического генерального секретаря Леонида Брежнева. А это были самые влиятельные люди в советском государстве, которые могли поддержать ОГАС. Но очевидно они решили пропустить заседание, чтобы не подавлять мятеж Министерства финансов.

Гарбузов убедил Политбюро в том, что проект ОГАС с его амбициозным планом оптимального моделирования и управления информационными потоками в плановой экономике является поспешным и чрезмерным. Участники заседания, едва не пошедшие другим путем, почувствовали, что безопаснее поддержать Гарбузова — и совершенно секретный проект ОГАС оставили пылиться на полке еще на десятилетие.

Те силы, которые уничтожили ОГАС, очень похожи на другие силы — которые со временем развалили Советский Союз. Речь идет о неформальных манерах недостойного поведения министерств и ведомств. Занимавшиеся подрывной деятельностью министры, склонные к сохранению статус-кво чиновники, нервные руководители предприятий, запутавшиеся рабочие и даже экономисты-реформаторы выступили против проекта ОГАС, потому что это соответствовало их эгоистичным внутриведомственным интересам. Не получив государственного финансирования и руководства, национальный сетевой проект по созданию электронного социализма в 1970-е и 1980-е годы рассыпался, и на его месте появилась сборная солянка из десятков, а затем и сотен изолированных и функционально несовместимых локальных систем управления на заводах и фабриках. Советское государство не сумело объединить страну в сеть, но не потому что было слишком косным или централизованным по своей структуре, а потому что оказалось слишком капризным и зловредным на практике.

В этом есть своя ирония. Первые глобальные компьютерные сети зародились в США благодаря хорошо отрегулированному государственному финансированию и обстановке сотрудничества в научной среде, в то время как в Советском Союзе попытки создать современную (и весьма независимую) национальную сеть провалились из-за хаотичного соперничества и межведомственной грызни советских управленцев. Первая глобальная компьютерная сеть появилась благодаря капиталистам, которые вели себя как готовые к сотрудничеству социалисты, а не социалистам, которые вели себя подобно конкурирующим капиталистам.

В судьбе советского интернета мы можем увидеть четкое и актуальное предостережение о будущем всемирной паутины. Сегодня «интернет», определяемый как единая глобальная сеть сетей, предназначенная для продвижения свободы информации, демократии и коммерции, находится в серьезном упадке. Подумайте, насколько часто компании и государства пытаются накапливать опыт онлайна? Широко распространенные приложения типа Prince больше похожи на огороженный сад, обслуживающий гонцов за прибылью, а не на интерфейс общего пользования. Обращенные вовнутрь центры притяжения (такие как Facebook и китайский «Золотой щит») все чаще подминают под себя сайты, которые дают внешние ссылки (например, Aeon). То же самое делают главы Франции, Индии, России и прочих стран, стремящиеся к интернационализации Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами и к навязыванию местных правил своим гражданам. На самом деле, во многих корпорациях и странах уже много лет работают сотни сетей, не входящих в интернет. Нет сомнений, что будущее компьютерных сетей не в одном интернете, а во многих обособленных онлайновых экосистемах.

Иными словами, будущее очень сильно напоминает прошлое. В 20-м веке было немало национальных компьютерных сетей, претендовавших на международный статус. Драма холодной войны, и тот ее элемент, который мы можем с иронией назвать «советский интер-НЕТ», как это сделал историк Слава Герович (Slava Gerovitch) в названии своей прекрасной книги, помогает провести сопоставительное исследование компьютерных сетей, взяв в качестве основы Интернет 1.0. Если подбить баланс многочисленных сетей из прошлого и возможных сетей из будущего, представление о том, что существует только одна глобальная сеть сетей, станет исключением из правил. Лежащий в основе этой статьи парадокс холодной войны состоит в том, что готовые к сотрудничеству капиталисты перехитрили соперничавших между собой социалистов. Он не принес ничего хорошего Советам в былые времена, и вряд ли нам стоит уверенно говорить о том, что интернет завтрашнего дня ждет лучшая участь.

Антрополог и философ Бруно Латур (Bruno Latour) как-то пошутил, что технологии это общество, ставшее жизнестойким. Он имел в виду, что социальные ценности внедряются в технологии. Например, алгоритм PageRank компании Google считается «демократическим», потому что среди многих других факторов он считает ссылки (и направляет на сайты, дающие ссылки) как голоса. Подобно политикам на выборах, страницы с наибольшим количеством ссылок занимают самое высокое место. Сегодня интернет похож на двигатель свободы, демократии и коммерции отчасти из-за того, что он укрепился в нашем сознании подобно тому, как западные ценности одержали победу после холодной войны. История советского интернета также разворачивает афоризм Латура в противоположную сторону: общество — это технологии, ставшие временными.

Иными словами, наши общественные ценности меняются, и одновременно меняются те черты интернета, которые казались очевидными. Советы один раз внедрили в сети ценности (кибернетический коллективизм, государственная иерархия, плановая экономика), которые нам казались чуждыми. Точно так же, те ценности, которые современный читатель приписывает интернету, будущим обозревателям покажутся странными. Сетевые технологии сохранятся и будут развиваться, хотя наши излишне оптимистичные представления о них уже попадут в мусорную корзину истории.

Случай с Глушковым также остро напоминает инвесторам и прочим проводникам технологических перемен, что изумительной гениальности, поразительного дара предвидения и политической прозорливости недостаточно для того, чтобы изменить мир. Иногда крайне важно оказывать поддержку институтам. Это наглядно демонстрирует советский опыт и та медийная среда, где постоянно ведутся поиски цифровых данных и новых форм эксплуатации конфиденциальности: те ведомственные сети, которые поддерживают развитие компьютерных сетей и их культуру, исключительно важны и далеко не единичны.

Сетевые компьютерные проекты и их учредители будут и впредь публично возвеличивать светлое сетевое будущее. А ведомственные силы, если их не сдержать, будут с выгодой для себя пользоваться системами слежки и контроля, стремясь проникнуть в самые интимные уголки нашей жизни. (Пожалуй, в этом и состоит индивидуальная сфера личности: жадно впитывающие информацию и властные силы пытаются подсмотреть нашу частную жизнь, а им противостоит право человека на защиту от такого проникновения). Советский пример напоминает нам, что программа внутреннего шпионажа Агентства национальной безопасности США и «облако» Microsoft берут свое начало в более старой традиции 20-го века, когда генеральные секретариаты старались приватизировать личную и публичную информацию на благо своих ведомств.

Иными словами, мы не должны успокаивать себя тем, что глобальный интернет появился благодаря капиталистам, которые вели себя как готовые к сотрудничеству социалисты, а не социалистам, которые вели себя подобно конкурирующим капиталистам. История советского интернета напоминает нам: у интернет-пользователя нет никакой гарантии, что возникающие в интернете частные предприниматели со своими личными интересами будут вести себя лучше тех мощных сил, чье нежелание сотрудничать покончило с советским электронным социализмом, и не положат конец текущей главе нашей сетевой эпохи.