Свою смелую и живую историю атеизма Ник Спенсер (Nick Spencer) начинает со сказки. Давным-давно люди жили в невежественном суеверии, принося жертвы небесным чудовищам. Потом некоторые умные люди воспользовались специальными инструментами под названием «наука» и «разум», чтобы показать, что никаких чудовищ вообще не существует. Часть этих умных людей убили за то, что они осмелились сказать такое, однако остальные продолжали упорствовать, и сейчас в чудовищ верят только по-настоящему глупые люди.

Конечно, Спенсер хочет показать, что такая общепризнанная мудрость является наивной ерундой. В ней неверно понята история науки и природа религиозных верований, в ней создается противостояние между разумом и верой, которое отцы церкви находят весьма озадачивающим. (Спенсер сосредоточил основное внимание на Европе, откуда появился современный атеизм, а затем переходит к иудаизму и христианству.) Мало кто из историков воспринимает этот миф всерьез, однако он сохраняет свою власть над воображением вульгарных атеистов. Чтобы поверить в него, необходимо превратное представление о том, что религия существует главным образом для того, чтобы давать объяснения природным явлениям. («Вы действительно верите в Бога? Тогда как вы объясните такое явление как гром?»)

Найти формальное определение религии очень сложно, и это общеизвестно, но в нем безусловно должна быть ссылка на определенный образ жизни, на обычаи, ориентированные на представление о том, как надо жить. «Ты должен изменить свою жизнь», — такие слова как будто произносит разбитая статуя бога Аполлона в стихотворении Рильке. Наука не дает рекомендации, как надо строить жизнь (и не предназначена для этого). Тем не менее, Ричард Докинз (Richard Dawkins) утверждает, что религия есть «научная теория», «конкурирующее объяснение фактов о вселенной и жизни». Простите мой богословский жаргон, но это дерьмо собачье.

Конечно, в некоторых библейских текстах, например, есть рассказы о сотворении мира. Однако христиане с самого зарождения христианства признали аллегорический характер этих повествований. Святой Василий, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Августин — все они исходили из того, что божье творение вечно, и это не что-то такое, что возникло за шесть дней или еще в каких-то там временных рамках. В 3-м веке Ориген Александрийский писал:

Какому разумному человеку, спрашиваю я, покажется логичным и последовательным заявление о том, что был «первый день» и «второй», и «третий», где есть упоминание о «вечере» и «утре» без солнца, без луны и без звезд, а что касается первого дня, то и без рая? ... Конечно же, я думаю, никто не сомневается, что эти заявления сделаны в Библии в такой форме, в которой они указывают на определенные тайны.

Вот так, Ричард Докинз. Как пишет Мерилин Робинсон (Marilynne Robinson):

Представление о том, что религия - это по существу грубая разъяснительная стратегия, которую надо рассеять и заменить наукой, основано на крайне избирательном или тенденциозном прочтении религиозной литературы. В некоторых случаях будет справедливо сделать вывод о том, что оно вообще не основано ни на каком прочтении литературы.

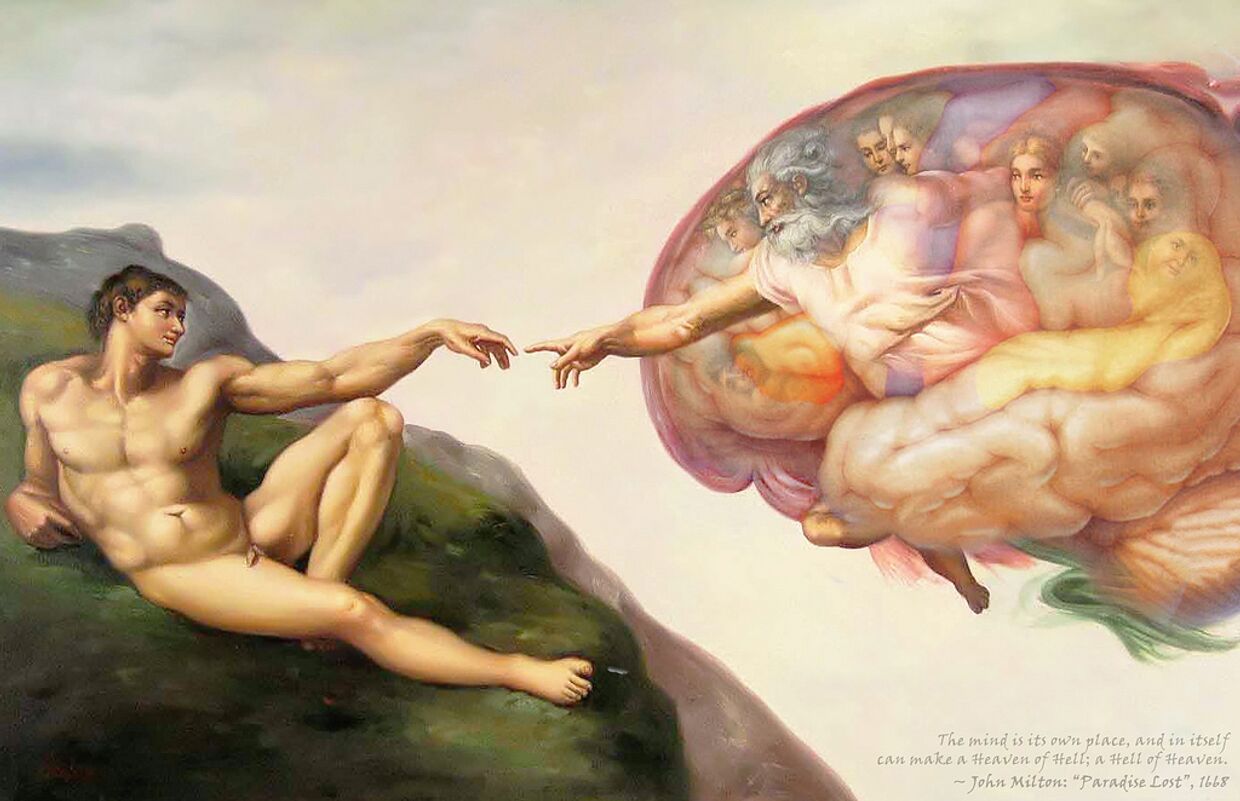

Наука и религия задают разные вопросы о разных вещах. Если религия обращается к онтологии, то наука занимается описанием сущего. Делать свою работу науке позволяет то, что православный богослов Дэвид Бентли Харт (David Bentley Hart) называет ее «аскетическим отречением от метафизических претензий». Поэтому, когда эволюционный биолог Джерри Койн (Jerry Coyne) и популяризирующий космологию Лоуренс Краусс (Lawrence Krauss) отмахиваются от «метафизической» проблемы - как из ничего могло появиться нечто - указывая на Большой взрыв или на квантовые колебания, к этому трудно относиться доброжелательно. Ведь и квантовые колебания, и принцип неопределенности, и сами законы квантовой физики — это уже есть нечто. Ничто не может быть квантовым чем угодно. Ничто есть ничто. Небытие, несуществование. Во что бы ни верил Краусс, именно это, а не пустое пространство означает «ничто» для Платона, Фомы Аквинского и Хайдеггера. Никаких частиц, колебаний, законов, принципов, потенциальных возможностей, состояний, пространства, времени. Вообще ничего.

Похоже, что книга "Атеисты. Происхождение видов" (Atheists: The Origin of the Species) родилась из недовольства этой и прочей путаницей, которую увековечивают так называемые «новые атеисты» и их союзники, не считающие нужным ознакомиться с теми традициями, на которые они клевещут. Некоторые вдумчивые писатели уже разоблачили это неряшливое ничегонезнайство сегодняшнего атеизма, гоняющегося за модой. Но Спенсер не занимается решением уже решенных вопросов, он ищет ответы на вопросы неразрешенные. Некоторые критики отмечают, что если евангелические атеисты (как их называет философ Джон Грей (John Gray)) несведущи в религии (а так оно обычно и есть), то они не могут быть истинными атеистами. «Знание обратного - это то же самое», как говорил Аристотель. Если ваше представление о Боге - не то, которое признает большинство теистских традиций, значит, вы говорите не о Боге (максимум, аргументы новых атеистов актуальны для вполне понятного бога фундаментализма и деизма). Но самое предосудительное то, что такие атеисты и об атеизме-то толком не знают.

Надо сказать, что атеисты не всегда были такими интеллектуальными лентяями, как Докинз и иже с ним (да и сейчас среди них есть люди вдумчивые. Койн обвинил меня в том, что я занимаюсь «избиением атеистов», когда я в последний раз писал о религии на страницах Slate, но на самом деле, я критиковал только таких евангелических атеистов, как он. Мой отец, моя сестра, большинство моих друзей и многие авторы, которыми я восхищаюсь, являются неверующими людьми. Они вряд ли примут миф о сотворении мира за нечто иное, чем тоскливая паранаучная мысль). О чем говорит Спенсер, так это об истинной истории атеизма, у которой

... было лишь ограниченное отношение к разуму и еще меньшее к науке. Миф о сотворении мира, в котором немногочисленные отважные люди выковали оружие из неизвестного прежде материала, и против которого безжалостно борются люди религиозные, это изобретение конца 19-го века, которое сохраняет свою популярность. В действительности ... современный атеизм — это в основном дело политическое и социальное, а его развитие в Европе в большей степени связано с употреблением (или злоупотреблением) теологически узаконенной политической власти, нежели с открытиями в науке и философии.

Чтобы продемонстрировать это, Спенсер путешествует из эпохи ранних христиан (которых римляне обвиняли в атеизме) в раннюю современную Европу (где «словами разбрасывались с такой же несдержанностью, как коммунисты в годы Маккарти, и с тем же результатом»), отмечая по пути предвестников и «первопроходцев» атеизма в нашем смысле — Макиавелли, Гоббса, Спинозу, Рочестера, Мандевиля, Гольбаха, Юма, Ницше и некоторых других людей. Очевидно, что многие из этих предшественников - такие, как ранние христиане - с нашей точки зрения были теистами. Но натуралистический теизм Спинозы, например, был очень далек от иудейско-христианской ортодоксии в ту эпоху, когда между скептицизмом и атеизмом не видели больших различий.

В своей работе Спенсер часто подменяет глубину размахом, но одна из его наиболее отчетливых и острых тем это идея о том, что правильнее будет говорить о разных видах атеизма и о разных видах атеистов. Атеизм как безверие столь же стар, как и сами боги, хотя такое безверие людям часто приходилось скрывать под своими еретическими шляпами, чтобы сохранить под ними и свои головы. Но существует заполненная монстрами пропасть между неверием в создателя и всеобъемлющим антихристианством Ницше, который, как пишет Терри Иглтон (Terry Eagleton) в книге «Культура и смерть Бога» (Culture and the Death of God), «имеет серьезные претензии на право называться первым настоящим атеистом». «Единственный эффективный антидот от того мрачного настроения, которое возникает при чтении новых атеистов, — написал Харт, — перечитать Ницше».

Мудрый совет как для верующих, так и для атеистов. У Ницше мы находим всю ту мощь и террор, на которые способен атеизм, ибо Ницше с презрением относился к простым неверующим, которые, как пишет Харт,

...не страшатся смерти Бога, так как не понимают, что героический и безумный акт отречения человечества стер горизонты, уничтожил небеса, и оставил нас с ненадежными ресурсами нашей воли, чтобы с их помощью бороться против бесконечной бессмысленности, в которую сегодня угрожает превратиться вселенная.

В атеизме Ницше нет никакого ликования. Он не радуется смерти Бога, хотя и презирает христианство. Он понимает, как много потеряно, как много еще предстоит потерять. Вот что он пишет в «Веселой науке»:

...само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком недоступно восприятию большинства, чтобы и сами слухи о нем можно было считать уже дошедшими, — не говоря о том, сколь немногие ведают еще, что, собственно, тут случилось и что впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, — к примеру, вся наша европейская мораль.

Ницше осознавал, что проект Просвещения по восстановлению морали из рациональных принципов просто сохранял характер христианской этики, не обеспечивая основополагающей власти и авторитета последней. Если избавиться от его фантазий о сверхчеловеке, у нас останется только его мрачный диагноз. Говоря словами шотландского философа Аласдера Макинтайра (Alasdair MacIntyre), наш моральный вокабуляр утратил контекст, из которого появился его смысл, и никакими отмахиваниями от генов альтруизма в стиле Докинза от этой проблемы не уйти. (На самом деле, нелепая вера в то, что наши гены определяют все в поведении человека и в культуре, есть симптом этой самой проблемы.)

Дело не в том, что последовательная мораль нуждается в теизме, а в том, что высоконравственный язык, который современный либерализм воспринимает как должное, превратился в развалины. Он отвергает метафизику, однако существует лишь благодаря прежним метафизическим обязательствам и связям. Последовательный атеизм это поймет, потому что знает собственную историю. А вот модный атеизм Докинза узнал от своих предшественников не больше, чем от Фомы Аквинского, предпочитая продвигать мягкую версию светского гуманизма. Спенсер приводит слова Джона Грея, не относящегося к новым атеистам: «Гуманизм — это не альтернатива религиозным убеждениям, а скорее их вырождающаяся и нечаянная версия». Насколько свежо выглядел бы популярный атеизм, не прячущийся от таких откровений и от их последствий.

Особых ожиданий у меня нет. Больше всего у евангелических атеистов раздражает их эпистемологическое высокомерие и их триумфаторские заявления. Если религиозное верование подобно вере в пасхального кролика, как они любят утверждать, то может, им надо меньше гордиться собой по поводу того, как они видят все это насквозь? Грей сказал об этом довольно мрачно и резко:

Выброшенные на обочину культуры, в которой наука предъявляет претензии на власть над всем человеческим знанием, религиозные верующие были вынуждены вырабатывать в себе способность сомневаться. В отличие от них, светские верующие, твердо придерживающиеся общепринятой точки зрения своего времени, оказались в плену неизученных догм.

Именно это произойдет с тем, кто хотя бы пять минут посвятит просмотру комментариев на вебсайте Докинза. Правда, так уж получилось, что самый трогательный ответ на такого рода высокомерие я нашел там же, благодаря православной верующей, назвавшейся Saint Cecilia (Святая Цецилия). (Я не знаю ее настоящего имени, однако она действительно обладает терпением святой.) В ветке комментариев, посвященной неверному пониманию аргументов Харта, она мягко исправляет некоторые привычные заблуждения. Привлекательность христианства, отмечает она, «не имеет никакого отношения ни к Большому взрыву, ни к эволюции, ни к чему-то там еще». Да и существование Бога это не научный факт: «Христиане не говорят о математической задаче, они говорят о Личности. А в огромном опыте людей, утверждающих, что у них была настоящая встреча с Личностью по имени Христос, присутствуют некоторые соответствующие вещи, такие как готовность и смирение».

Скромные атеисты отвечают привычными шутками: «Можете ли вы произнести по буквам слово „легковерный“?» Но Цецилию этим из себя не вывести: «Я произношу слово „легковерный“ точно так же, как и вы». И она продолжает:

Если кого-то действительно интересует, есть Бог или нет, я полагаю, что лучший способ выяснить это — запастись смирением и провести эксперимент с открытым сердцем и душой, пройтись теми тропами, которые, по словам христиан, ведут напрямую к Нему, и сделав это таким способом, который срабатывает. Если кто-то не желает этим заниматься и настаивает, чтобы беседа о картинах была беседой о математике, то такой разговор ни к чему не приведет.

Такой настрой на поиск и приглашение - отнюдь не признак легковерия. А обвинения лучше адресовать евангелическим атеистам-верующим, которые бездумно повторяют то, что Эмерсон называл «мотивом времени». Опять же, вопрос не в том, существует Бог или нет. Как пишет Цецилия далее, «все говорят, не слыша друг друга, и никто не возводит беседу на тот уровень, где она может и должна находиться».

пароля

пароля

правил комментирования материалов

Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на русском языке.

Комментарии пользователей размещаются без предварительного редактирования.

Комментарий пользователя может быть подвергнут редактированию или заблокирован в процессе размещения, если он:

- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, ущемляет права меньшинств, нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;

- призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации

- порочит честь и достоинство других лиц или подрывает их деловую репутацию;

- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;

- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;

- имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные;

- является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);

- автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений («флуд»);

- смысл текста трудно или невозможно уловить;

- текст написан по-русски с использованием латиницы;

- текст целиком или преимущественно набран заглавными буквами;

- текст не разбит на предложения.

В случае трехкратного нарушения правил комментирования пользователи будут переводиться в группу предварительного редактирования сроком на одну неделю.

При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.

Пожалуйста, пишите грамотно – комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, намеренное пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.