10 лет назад, 21 июля 1906 года по новому стилю, высочайшим манифестом был распущен первый в истории России парламент.

Манифест 17 октября 1905 года, в соответствии с которым была учреждена Государственная Дума и назначены выборы в нее, стал ответом самодержавия на революцию. Парламент был призван сыграть роль волнореза и отдушины. День открытия Думы, 27 апреля, был объявлен праздничным. По этому случаю не работали учебные заведения, государственные учреждения, многие промышленные предприятия. «Улицы были залиты народом, — вспоминала депутат Первой думы, член фракции кадетов Ариадна Тыркова-Вильямс. — Всюду флаги, радостные лица…»

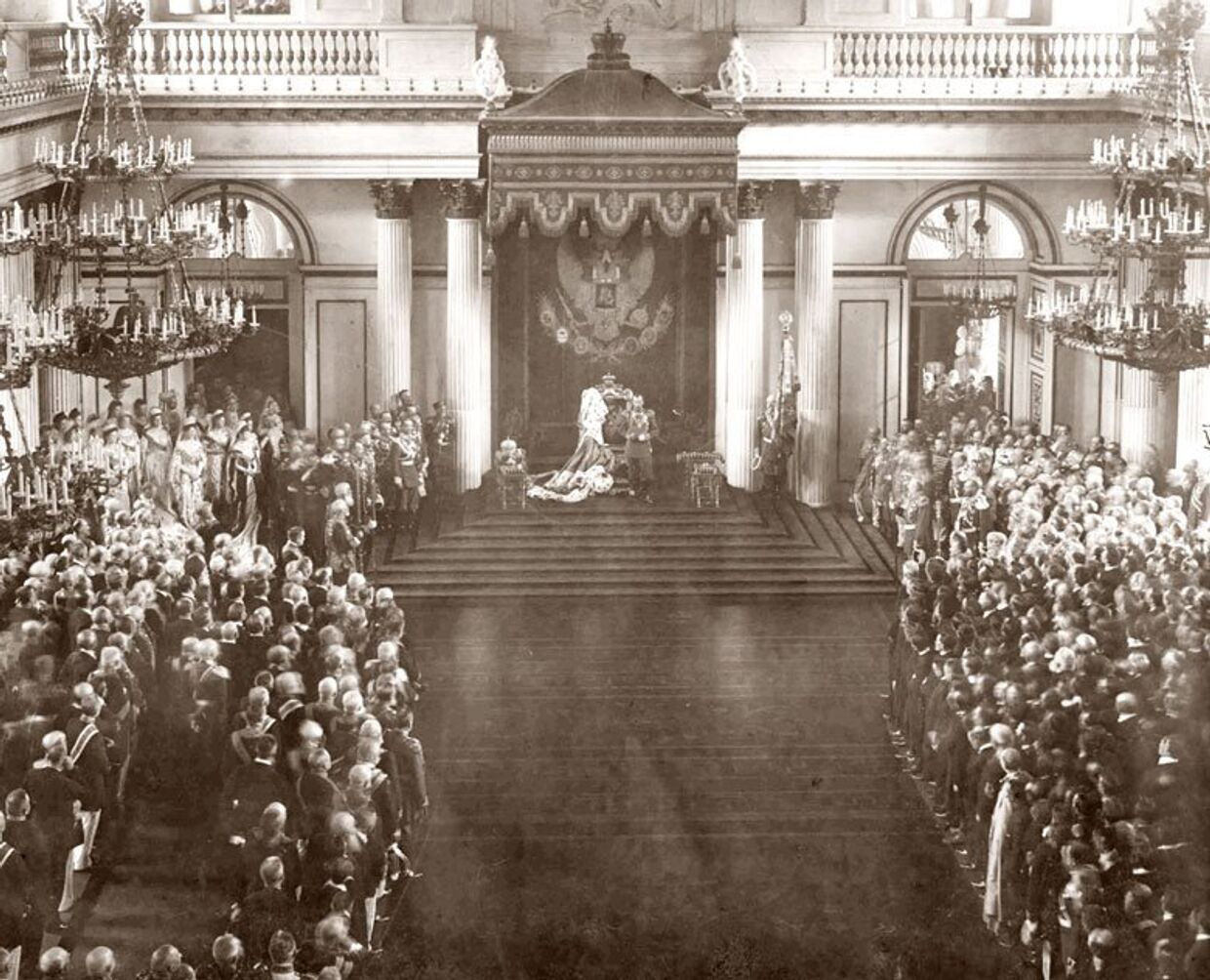

Перед началом заседания депутаты были приглашены в Зимний дворец на встречу с императором.

«Был теплый, солнечный день, — рассказывает начальник петербургского Охранного отделения Александр Герасимов. — На набережной Невы вдоль Зимнего дворца стояли толпы разношерстной публики. Депутатов везли из Таврического дворца к Зимнему на особых пароходиках. На некоторых из них депутаты подняли красные знамена. Из толпы неслись приветствия. Местами запевали революционные песни».

Подробное описание приема депутатов во дворце оставил историк Сергей Ольденбург:

27 апреля было солнечным весенним днем. Государь, всю зиму не покидавший Царского Села, где он под бдительной охраной Д.Ф.Трепова находился в относительной безопасности, прибыл с утра в Петербург на императорской яхте; он посетил Петропавловскую крепость и долго молился у гробницы своего отца.

В Георгиевском зале Зимнего дворца был воздвигнут трон с красным и золотым балдахином; на нем покоилась императорская горностаевая порфира. Вдоль белых с позолотою стен были отведены места для членов законодательных палат — справа для Гос. совета — разделенные широким проходом. На эстраде Госсовета разместились также высшие сановники в шитых золотом и усеянных орденами придворных и военных мундирах. Члены Думы стали собираться несколько позже; большинство было в сюртуках или крестьянских одеждах.

Высочайший выход начался с отдаленных звуков национального гимна. В зал вошли скороходы в старинных одеяниях; за ними высшие сановники несли государственные регалии, привезенные из Москвы: государственное знамя, государственный меч, скипетр, державу и бриллиантами сверкающую царскую корону. Затем шли: государь в мундире Преображенского полка; обе государыни в белых сарафанах и жемчужных кокошниках; великие князья и княгини; придворные чины; шествие замыкали фрейлины в русских костюмах и военная свита государя.

Самое многочисленное сословие среди депутатов Думы составляли крестьяне, на которых торжественность церемонии должна была произвести особо сильное впечатление. Госсовету отводилась роль верхней палаты российского парламента. Один из выборных членов совета граф Дмитрий Олсуфьев описывал дальнейшее так: после молебна Николай II «неторопливо поднялся на ступени; повернулся лицом к присутствующим и торжественно, подчеркивая медлительностью движения значение совершающегося, воссел на трон. С полминуты он сидел неподвижно в молчании, слегка облокотившись на левую ручку кресла. Зала замерла в ожидании…»

Царь прочел по поданной ему министром двора бароном Фредериксом бумаге следующее:

Всевышним промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа.

С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя.

Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас.

Я же буду охранять непоколебимыми установления, Мною дарованные, с твердою уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития его благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права.

Да исполнятся горячие Мои желания видеть народ Мой счастливым и передать сыну Моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.

Воспоминания о реакции депутатов на эту «тронную речь» противоречивы. «Слово государя произвело сильное впечатление, — утверждает Ольденбург. — Когда государь кончил, зазвучало "ура" — не только на правой, но и на левой стороне зала, хотя и менее громкое среди членов Думы. Покидая дворец, они еще находились под обаянием величия и красоты императорской России, которая многим из них предстала впервые».

Выдающийся правовед, член Госсовета Николай Таганцев сообщает, что император был «видимо взволнован, но глядел ясно и открыто перед собою; говорил он, преимущественно относясь к Государственной думе; голос сначала дрожал, но скоро он овладел собою и окончил свое короткое приветствие вполне отчетливо с надлежащею интонациею».

Совершенно иначе, без малейшего умиления, описывает происходившее член фракции кадетов Виктор Обнинский:

Не сговариваясь, не думая о последствиях, депутаты ответили Николаю хмурым молчанием. С высоты трона оно было особенно заметно, и ни усердие клаки на хорах, ни офицерские глотки, кричавшие «ура» по обязанности, ни старческое шамканье членов Совета не могли скрасить или скрыть неожиданного скандала. На царской трибуне лица словно одеревенели, фигуры застыли. Рот царицы сжался в еле заметную линию.

Цитируя Обнинского, Таганцев называет его описание плодом «заранее намеченной фантазии», ибо из офицеров при историческом событии присутствовал лишь взвод кавалергардов, «который несомненно не позволил бы себе кричать в тронной зале в ответ на слова, не к нему обращенные». Однако Тыркова-Вильямс описывает реакцию депутатов так:

Для депутатов все это было слишком туманно. Они предпочли бы определенную, законченную политическую формулировку. В их сердцах тронная речь никакого отклика не нашла. Призывать на их труды благословение Божие им, в лучшем случае, казалось излишним. Они больше верили в магическую силу юридических заклинаний, чем в молитвы. Короткий, лишенный всякого личного обращения царский прием был для них живописной, но мертвой формальностью, они были связаны не с самодержавием, а с народными силами, открывшими перед ними двери Зимнего дворца и, что было для них бесконечно важнее, двери их собственного, Таврического, дворца. Вступая в него, народные представители знали, что для власти они сотрудники непрошенные, царю навязанные. Это наложило печать на их настроение, на их речи, на их действия.

«Многие из этих избранников не скрывали своего резко-враждебного отношения к Монарху», — отмечает Герасимов. А генерал Мосолов, занимавший пост начальника канцелярии министерства императорского двора, описывает реакцию своего начальника барона Фредерикса (графом он в то время еще не был):

В зале заседаний находились граф Фредерикс рядом с Горемыкиным и все министры. Граф казался невозмутимым, но когда после чисто формального открытия мы с ним ехали домой, он не выдержал и сказал:

— Эти депутаты скорее похожи на стаю преступников, ожидающих сигнала, чтобы зарезать всех, сидящих на правительственной скамье. Какие скверные физиономии! Ноги моей больше не будет в Думе.

Из Зимнего дворца депутаты направились в Таврический, где в пять часов пополудни статс-секретарь, действительный тайный советник Фриш сообщил депутатам: «Государю императору благоугодно было всемилостивейше повелеть мне открыть Государственную думу». Что он и сделал, после чего привел депутатов к письменной присяге:

Мы, нижепоименованные, обещаем пред Всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам, храня верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и Самодержцу Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего своеручно подписуемся.

Засим Дума приступила к выборам председателя. Абсолютным большинством на этот пост был избран профессор права кадет Сергей Муромцев.

Поблагодарив депутатов за доверие, он сказал:

Совершается великое дело, воля народа получает свое выражение в форме правильного, постоянно действующего, на неотъемлемых законах основанного, законодательного учреждения. Великое дело налагает на нас и великий подвиг, призывает к великому труду. Пожелаем друг другу и самим себе, чтобы у всех нас достало достаточно сил для того, чтобы вынести его на своих плечах на благо избравшего нас народа, на благо Родины. Пусть эта работа совершится на основах подобающего уважения к прерогативам конституционного Монарха (гром аплодисментов) и на почве совершенного осуществления прав Государственной Думы, истекающих из самой природы народного представительства (гром аплодисментов).

На одном из первых заседаний Думы побывал в качестве журналиста писатель Василий Розанов. «Мы переживаем зарождение парламентаризма в России — эпоха несравненной важности!» — с восторгом писал он в своем репортаже. Его восхищало все, начиная с архитектуры зала заседаний:

Дивный зал, многоколонный, длинным-длинным овалом, полон народа… Разве теперь умеют делать такие залы? На ум не придет, фантазии не хватит! Для этого надо было быть «веку Екатерины и Потемкина», золотой поре их влюбленности и счастья…

Это приподнятое настроение удивительно совпадает с ощущением Тырковой-Вильямс:

Екатерина II была одарена воображением, но вряд ли ей могло сниться, что великолепный дворец, который она построила для своего ветреного любовника и верного помощника в делах державства и войны, станет для России в весенние годы ее парламентской жизни символом народоправства, что само название — Таврический дворец — прозвучит как радостный клич, как обещанье обновленной свободной жизни.

Самыми крупными фракциями Думы первого созыва были кадеты (члены Конституционно-демократической партии, она же «Партия народной свободы») и трудовики — эта группа образовалась уже после открытия Думы и представляла трудящиеся сословия: крестьян, рабочих, мелких служащих и малоимущую интеллигенцию вроде сельских учителей и фельдшеров. Уже на первых заседаниях Дума вступила в явную конфронтацию с правительством Ивана Горемыкина. Во-первых, было решено ответить на тронную речь монарха адресом на высочайшее имя. Во-вторых, депутаты потребовали объявить амнистию осужденным за политические преступления. На заседании 29 апреля кадет Федор Родичев (впоследствии — автор выражения «столыпинский галстук») говорил, обращаясь к верховной власти:

Если вы желаете уничтожить ту ненависть, которая в настоящее время горит ярким пламенем с той и другой стороны, возьмите на себя почин и щедрою рукой дайте всепрощение. Это — акт высшей политической мудрости. Когда страна охвачена порывом обновления, когда страна жаждет успокоиться — прошлое должно быть стерто начисто.

На том же заседании трудовик Иван Жилкин пошел еще дальше:

Господа, святое слово «амнистия» было произнесено, но такое святое слово, как «амнистия» может очень часто оказаться бездонной пропастью, которую мы никогда не наполним, сколько бы мы ни наполняли нашими желаниями и нашими стремлениями. Это слово может оказаться бездонной пропастью тогда, когда казни будут продолжаться и смертная казнь останется в законе, пока она останется в применении.

В правительственных кругах такую постановку вопроса считали неприемлемой. Революционная волна пошла на спад, но акты терроризма продолжались. В этих условиях Дума должна была, по меньшей мере, осудить террор. Именно это предлагал на заседании 4 мая октябрист Михаил Стахович. Он призывал депутатов помочь монарху принять трудное решение:

Он один ответит Богу за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке… Надо сказать ему, что прошлая вражда была ужасна таким бесправием и долгой жестокостью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости… Поэтому я предлагаю: признавая полную амнистию по политическим преступлениям, совершенным до 27 апреля, актом милосердия к виновным, справедливости для пострадавших невинно и актом политической мудрости, Государственная дума выражает твердую надежду, что ныне, с установлением конституционного строя, прекратятся политические убийства и другие насильственные деяния, которым Дума выражает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства.

Это предложение было с возмущением отвергнуто. Взявший слово депутат Родичев обвинил во вражде исключительно окружение царя:

Это они посеяли убийства и преступления в России. (Аплодисменты.) Это они облили кровью страну, ибо та власть, которая нарушает правосудие, та власть, которая в уста судьи влагает ложь, та власть есть сеятельница и деятельница преступлений… (Аплодисменты.)

Тщетно Стахович убеждал присутствующих, что спираль насилия раскручивается общими усилиями власти и революционеров, что от террора страдают невинные люди:

Я вовсе не собирался петь дифирамбы мучителям, а только говорил, что мы должны вспомнить и о тех, о ком совершенно не вспоминаем. Тут было сказано, что одних казней было девяносто с чем-то. Это ужасно, и мы о смертной казни сказали. Теперь я напоминаю, что кроме того за три месяца было убито 288 и ранено 383 русских гражданина и что из этих 671 — 13 приходится на высших чиновников, может быть и виновных во всех ужасах, о которых теперь говорилось, а 658 городовых, кучеров, сторожей наверно не были в этом виноваты?!

Но в ответ из зала слышались возгласы: «Мало!»

«Этими прениями, — полагает Сергей Ольденбург, — была по существу предрешена дальнейшая судьба I Государственной Думы».

В своем ответном адресе на высочайшее имя законодатели излагали свою программу: «ответственное министерство», то есть подотчетность правительства Думе, упразднение Государственного совета и принудительное отчуждение земельных владений для решения аграрного вопроса. Вручить адрес Николаю должна была специальная депутация. Однако царь отказался принять ее. Горемыкин уведомил Муромцева, что адрес следует передать ему. Текст адреса в высших сферах сочли возмутительно дерзким. Ни о какой дружной работе Думы и правительства на благо России с этого дня не могло быть речи. Вместо амортизатора революции, поглощающего бунтарскую энергию масс, русский парламент сам превратился в гнездо революционной гидры.

Между Думой и верховной властью выросла непроницаемая стена — не просто непонимания, но нежелания понимать. Министр финансов Владимир Коковцов, отнюдь не ретроград, в своих воспоминаниях рассказывает о собственном печальном опыте взаимодействия с Думой. Министр был приглашен на заседание бюджетной комиссии для обсуждения внесенного правительством законопроекта об ассигновании 50 миллионов рублей на продовольственную помощь крестьянам по случаю неурожая.

Начался перекрестный допрос целого ряда совершенно мне неизвестных членов, по самым разнообразным предметам, не имевшим ничего общего с делом, а затем мне было объявлено, что бюджетная комиссия… находит, что проект разработан совершенно недостаточно, и в настоящую минуту может быть речь только о частичном отпуске в счет испрашиваемого кредита не более 15-ти миллионов, а остальная сумма будет дана, когда Министерство принесет все дополнительные данные, — какие именно, — я так и не узнал…

О тоне этих прений, о сплошных насмешках над правительством и его представителями — не приходится и говорить, настолько было очевидно, что все делается для унижения нас и для того, чтобы доставить себе дешевое удовольствие, как говорится «покуражиться» над нами.

На пленарном заседании Думы все повторилось: ораторы твердили, что настоящую, действенную помощь крестьянству можно оказать лишь после отставки нынешнего правительства, поскольку нынешнее безответственно и потратит деньги не на дело. На все попытки Коковцова объяснить положение вещей из зала неслись крики: «Ложь! В отставку!»

На очередном докладе царю министр финансов доложил, что «заграничные биржи расценивают плохо начало думской работы, и заграничная печать встречает выступления Думы с нескрываемым опасением за неизбежные ее последствия, говоря прямо, что они должны усилить революционное движение в стране, а биржа отметила это настроение резким, падением наших фондов и, в особенности, только что заключенного мною займа».

13 мая в Думе с ответом правительства на ее адрес императору выступил премьер-министр Горемыкин. Он категорически отверг требование принудительной конфискации в пользу крестьян земель, находящихся в частной собственности:

Государственная власть не может признавать права собственности на земли за одними и в то же время отнимать это право у других… При обширных и далеко не исчерпанных средствах, находящихся в распоряжении государства, и при широком применении всех законных к тому способов земельный вопрос, несомненно, может быть успешно разрешен без разложения самого основания нашей государственности и подтачивания жизненных сил нашего отечества.

Относительно ответственного министерства и упразднения Государственного совета было сказано, что эти вопросы не входят в компетенцию Думы. По поводу исключительных законов, введенных в действие в ответ на революцию, Горемыкин заявил, что их причина «коренится исключительно в непрекращающихся и поныне повседневных убийствах, грабежах и возмутительных насилиях», и правительство будет и впредь их применять, «доколе проявления охватившей страну смуты не прекратятся». Наконец, Горемыкин вполне определенно высказался и о политической амнистии:

Помилование приговоренных по суду, какого бы свойства ни были совершенные ими деяния, составляет прерогативу верховной Власти, от которой единственно и всецело зависит признать Царскую милость к впавшим в преступления соответствующей благу общему. Совет министров находит, что этому благу не отвечало бы в настоящее смутное время помилование преступников, участвовавших в убийствах, грабежах и насилиях.

Речь Горемыкина вызвала бурю негодования. Трудовик Алексей Аладьин, назвав присутствующих на заседании в полном составе министров людьми, которые, «по единодушному мнению лучших людей земли русской, покрыли страну позором бессудных казней, погромов, расстрелов и заточений», продолжал с ядовитым сарказмом:

Они должны брать у нас то, что мы, представители страны, находим нужным, необходимым и неотложным для страны, изучать то, что мы постановляем как закон и, как наши верные слуги, исполнять эти законы. Вот их обязанность (Аплодисменты). А они явились сюда диктовать нам, представителям страны, поучать нас. Нужно иметь, конечно, большую смелость, чтобы делать это.

Депутат Аладьин, который сам был членом боевой дружины во время революции 1905 года, недвусмысленно предупредил правительство о последствиях роспуска Думы:

Всякий знает, что за нашей спиной растет страшная сила, не знает этого только тот, кто не хочет знать!.. И единственная сила, которая сдерживает в стране весь этот горючий материал, способный завтра же покрыть страну потоками крови, бросить ее в революцию, — это мы, наша Дума… В ту минуту, когда мы перестанем существовать так или иначе, эти силы вырвутся из-под нашего контроля!

В итоге Дума приняла резолюцию, ни в коей мере не разрешающую назревшего кризиса и, в сущности, абсурдную:

Усматривая в выслушанном заявлении председателя Совета Министров решительное указание на то, что правительство совершенно не желает удовлетворить народные требования и ожидания земли, прав и свободы, которые были изложены Государственною Думою в ее ответном адресе на тронную речь и без удовлетворения которых невозможны спокойствие страны и плодотворная работа народного представительства; находя, что своим отказом в удовлетворении народных требований, правительство обнаруживает явное пренебрежение к истинным интересам народа и явное нежелание избавить от новых потрясений страну, измученную нищетою, бесправием и продолжающимся господством безнаказанного произвола властей, выражая перед лицом страны полное недоверие к безответственному перед народным представительством министерству, и признавая необходимейшим условием умиротворения государства и плодотворной работы народного представительства немедленный выход в отставку настоящего министерства и замену его министерством, пользующимся доверием Государственной Думы, Государственная Дума переходит к очередным делам.

Василий Розанов, внимательно следивший за всеми этими перипетиями, приходил к горькому и неутешительному выводу:

Увы, горькая истина нашего политического положения заключается в страшном запоздании парламентаризма, конституционализма у нас, в том, что еще со времен Герцена и Бакунина, т. е. начала царствования Александра II, русское общество заняло позицию гораздо левее парламентаризма.

Это чрезмерное полевение и дало себя знать в деятельности Думы.

Идея роспуска Думы вызревала постепенно. Поначалу она пугала и царя, и многих царедворцев. Премьер Горемыкин, человек флегматичный и пассивный, предпочитал «предоставить события естественному ходу вещей» (эту его фразу цитирует Герасимов), а иметь собственную волю помимо монаршей считал неприличным и нелояльным. Наиболее энергичным сторонником роспуска оказался недавний саратовский губернатор, не далее как в апреле назначенный министром внутренних дел Петр Столыпин. Он был еще чужим в придворных кругах и потому нуждался во влиятельных сторонниках. Противоположную партию представлял дворцовый комендант генерал Трепов (тот самый, который в октябре 1905 года в ответ на Всероссийскую стачку издал приказ войскам «холостых залпов не давать и патронов не жалеть»). По своему служебному положению Трепов не имел отношения к этим вопросам, однако он был близок к царю и пользовался его доверием.

Поначалу казалось, что усилиями полицейской агентуры удастся сбить революционный настрой Думы. Для этого следовало прежде всего изолировать крестьянских депутатов от думских вожаков. По предложению вице-директора департамента полиции Петра Рачковского для депутатов-крестьян было устроено общежитие с бесплатным чаем, сахаром, белым хлебом, организацией досуга и соответствующей идеологической обработкой. Деньги на эти цели были выделены из бюджета министерства внутренних дел, а непосредственно занимался и устройством общежития, и обработкой депутат Михаил Ерогин. Подполковник в отставке, бывший белостокский уездный предводитель дворянства, он сразу же после избрания в Думу предложил свои услуги предшественнику Столыпина по посту министра внутренних дел Петру Дурново.

Из затеи с общежитием ничего не вышло. Герасимов вспоминает:

Предложенный Рачковским план создания отдельного общежития для монархически настроенных депутатов крестьян вначале имел известный успех. Целый ряд депутатов поселился в этом общежитии. Но это продолжалось очень недолго. Всем крестьянам, как бы правы они не были, было присуще стремление получить землю. А потому, как только выяснилось, что левые партии за отчуждения, то из общежития (которое в левой прессе получило кличку «ерогинская живопырня») один за другим все депутаты разбежались.

Уже в первых числах мая, когда «ответственное министерство» стало постоянным лейтмотивом думских ораторов, Трепов начал искать союзников среди членов правительства. Коковцов рассказывает, как генерал, «не смущаясь тем, что кругом нас было немало всякого рода людей», заговорил с ним на эту тему. Коковцов сослался на щекотливость вопроса и предложил обсудить его «в более подходящей обстановке», но Треплев настаивал: «Вы полагаете, что ответственное министерство равносильно полному захвату власти и изъятию ее из рук Монарха, с претворением Его в простую декорацию?» Я успел только сказать ему, — продолжает Коковцов, — что допускаю и гораздо большее, то есть замену Монархии совершенно иною формою государственного устройства, — как мы должны были прекратить наш разговор, и он никогда больше не возобновлялся до самой смерти Трепова«.

Трепов на этом не успокоился и взял на себя смелость встретиться с вождем кадетской партии Павлом Милюковым. Он не был депутатом Думы, но как председатель ЦК партии играл роль фактического лидера фракции. Позднее, в июне 1909 года, во время визита в Англию Милюков произнес фразу, ставшую крылатой: «Пока в России существует законодательная власть, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не Его Величеству». Милюков рассказывает:

Наше свидание состоялось в ресторане Кюба, — и этим рестораном меня потом долго травили всеведущие газетчики. Свидание протекало в очень любезных тонах. Я из нас двоих был гораздо больше настороже. Трепов прямо приступил к теме, предложив мне участвовать в составлении «министерства доверия». Я прежде всего ответил ему тем, что мне приходилось часто повторять в эти месяцы — и устно, и печатно. Я сказал ему, что теперь нельзя выбирать лиц; надо выбирать направления… Наша дальнейшая беседа и пошла, поэтому, не о «лицах», а о «программе». Не долго думая, Трепов вынул из кармана записную книжку и деловым тоном спросил меня, какие условия ставят к. д. для вступления в министерство.

Об этой встрече Трепов доложил Николаю, который, как свидетельствует Коковцов, где-то между 15 и 20 июня вручил ему список «ответственного министерства», а на вопрос, кому принадлежит авторство документа, ответил: «Конечно, не Горемыкину, а совсем посторонним людям, которые, быть может, несколько наивны в понимании государственных дел, но, конечно, добросовестно ищут выхода, из создавшегося трудного положения». Премьер-министром в бумаге значился Муромцев, министром внутренних или иностранных дел — Милюков.

Оказалось, что Трепов вел переговоры и с Муромцевым, после чего тот, по словам Милюкова, напрямик спросил его: «Кто из нас будет премьером?», на что Милюков будто бы ответил: «По-моему, никто не будет». И добавил, что уступает Муромцеву пост главы правительства. «Муромцев, — не без сарказма пишет Милюков, — не мог скрыть охватившей его радости — и выразил ее в жесте, который более походил на антраша балерины, нежели на реакцию председателя Думы».

Внимательно ознакомившись со списком, Коковцов в ответ на просьбу царя сообщить ему свое мнение «с вашею обычною откровенностью» заявил, что согласием на этот или подобный список император лишит себя «всякой возможности влиять на ход дел в стране», что неизбежно приведет к «коренному изменению всего строя, со всеми последствиями, размеров и форм которых никто ни предвидеть, ни учесть на может».

На вопрос царя, «что же нужно делать, чтобы положить предел тому, что творится в Думе, и направить ее работу на мирный путь», Коковцов ответил:

Я вижу без всяких прикрас надвигающийся призрак революции и коренную ломку всего нашего государственного строя. Если Государь разделяет мои опасения, то не остается ничего иного, как готовиться к роспуску Думы и к неизбежному также пересмотру избирательного закона 11-го декабря, наводнившему Думу массою крестьянства и низшей земской интеллигенции.

Выслушав министра, Николай молвил:

Многое из того, что вы сказали мне, я давно пережил и перестрадал. Я люблю слушать разные мнения и не отвергаю сразу того, что мне говорят, хотя бы Ммне было очень больно слышать суждения, разбивающие лучшие мечты всей моей жизни, но верьте мне, что я не приму решения, с которым не мирится моя совесть и, конечно, взвешу каждую мысль, которую вы мне высказали, и скажу вам на что я решусь. До этой же поры не верьте, если вам скажут, что я уже сделал этот скачок в неизвестное.

Зондаж со стороны правительства продолжался. Император поручил его менее наивным, чем Трепов, людям. С Муромцевым и Милюков встретился министр земледелия Алексей Ермолов, прямо заявивший, что действует «по поручению государя». Встреча имела характер «смотрин». Ермолов, по-видимому, вынес из нее благоприятное впечатление. Милюков получил приглашение к Столыпину.

«В намерения Столыпина не входило дать мне возможность высказаться по существу. Он только выискивал материал для составления обвинительного акта», — утверждает Милюков, излагая содержание этой встречи. И далее:

Результат этой беседы оказался именно таким, как я и ожидал. По позднейшему официальному заявлению, «разговор этот был немедленно доложен его величеству с заключением министра внутренних дел о том, что выполнение желаний к. д. партии могло бы лишь самым гибельным образом отразиться на интересах России, каковое заключение было его величеством всецело одобрено». Очевидно, для этого вывода меня и приглашали «по поручению государя» и по изволению Столыпина.

Встреча имела место между 19 и 24 июня. В один из этих дней генерал Трепов дал интервью агентству Reuters, в котором заявил, что «ни коалиционное министерство, ни министерство, организованное вне Думы, не дадут стране успокоения», а потому необходимо составить министерство «из кадетов, потому что они — сильнейшая партия в Думе». Он признавал, что кадеты «дают свободу действий трудовикам, — чтобы напугать правительство близостью революционной опасности»; но этот союз «будет разорван, когда центр будет призван к власти».

Эта фраза перекликается с версией разговора Столыпина с Милюковым в пересказе Герасимова, которому о ее содержании рассказывал сам Столыпин:

Столыпин долго доказывал Милюкову, что должность министра внутренних дел не может перейти в руки общественных представителей, потому что они, будучи неподготовлены к административной деятельности, не справятся с революционным движением и разложат аппарат власти. Милюков в ответ на эти соображения, по рассказу Столыпина, ответил следующими словами:

— Этого мы не боимся. Правительство определенно заявит революционным партиям, что они имеют такие-то и такие-то свободы, перейти границы которых правительство им не позволит. До сюда — и ни шагу дальше! А если бы революционное движение разрослось, то думское правительство не остановится перед принятием самых серьезных и решительных мер. Если надо будет, мы поставим гильотины на площадях и будем беспощадно расправляться со всеми, кто ведет борьбу против опирающегося на народное доверие правительства.

Помню, резюмируя итог этой беседы, Столыпин сказал:

— Толку из всех этих переговоров не выйдет. Однако в последних словах Милюкова имеется мысль. Гильотины не гильотины, а о чрезвычайных мерах подумать можно.

Милюков в своих мемуарах всячески уверяет, что не воспринимал всерьез разговор со Столыпиным. Но он писал свои воспоминания, уже прочитав свидетельства Коковцова и других непосредственных участников событий. А в тот момент он, конечно же, поверил посулам Столыпина. В думских кругах вопрос о кадетском министерстве считался фактически решенным. На самом деле решенным был вопрос о роспуске Думы. В этот день или на следующий Николай, выслушав очередной всеподданнейший доклад Коковцова, сообщил ему:

То, что так смутило вас прошлую пятницу, не должно больше тревожить вас. Я могу сказать вам теперь с полным спокойствием, что я никогда не имел в виду пускаться в неизвестную для меня даль, которую мне советовали испробовать. Я не сказал этого тем, кто предложил мне эту мысль, конечно, с наилучшими намерениями, но не вполне оценивая, по их неопытности, всей неопытности, и хотел проверить свои соответственные мысли, спросивши тех, кому я доверяю, и могу теперь сказать вам, что то, что вы мне сказали, — сказали также почти все с кем я говорил за это время, и теперь у меня нет более никаких колебаний, да их и не было на самом деле, потому что я не имею права отказаться от того, что мне завещано моими предками и что я должен передать в сохранности моему сыну.

Коковцов добавляет к этому монологу собственную ремарку:

Я думаю и сейчас, как думал и в ту пору, что у него не было на самом деле ясно созревшей мысли допустить переход власти в руки кадетского министерства, и мысль об этом была ему навязана извне и представлена ему через генерала Трепова.

В поисках наиболее приличного способа избавиться от Думы Столыпин обратил взор на Дмитрия Шипова — видного деятеля земского движения, члена Госсовета, председателя ЦК «Союза 17 октября». Если Милюков называл кадетов «оппозицией его величества», то Шипов себя и своих единомышленников — «конституционалистами по высочайшему повелению». 28 июня он неожиданно получил приглашение на аудиенцию у императора, а накануне с ним пожелал встретиться Столыпин. «Он хотел прикрыться Шиповым, поставив его во главе министерства», — говорит по этому поводу Милюков. Именно это новое, облеченное доверием общества правительство должно было, по мысли Столыпина, распустить Думу. Шипов от этой роли категорически отказался:

Я сказал, что, согласно моим убеждениям и моему пониманию современного положения, роспуск Думы в настоящее время представляется мне актом несправедливым и даже с политической точки зрения преступным, и добавил, что во всяком случае не считаю возможным принять участие в его осуществлении.

По убеждению Шипова, формирование правительства следовало, как и полагается в таких случаях, поручить одному из лидеров партии парламентского большинства, то есть кадетов. На это Столыпин ответил, что уже встречался с Милюковым, и тот не прочь возглавить кабинет.

Желая перед высочайшей аудиенцией заручиться мнением кадетских вождей относительно предложений Столыпина, и Милюков, и Муромцев в один голос заявили, что их участие в коалиционном правительстве исключено, а сформировать кадетский кабинет готовы оба.

Беседа Шипова с царем была основательной, подробной и, со стороны Шипова, вполне откровенной. Он сказал, что роспуск Думы и новые выборы «дадут, несомненно, состав Думы гораздо более левый». Коалиционное правительство при нынешней Думе обречено и вынуждено будет вскоре выйти в отставку.

При таких условиях единственно разумное решение — поручить формирование кабинета кадетам. По убеждению Шипова, радикальный характер партии кадетов объясняется ее положением «безответственной оппозиции». Когда партия станет правящей, «представителя ее, вошедшие в состав кабинета, сочтут своим долгом значительно ограничить требования партийной программы при проведении их в жизнь и уплатят по своим векселям, выданных на предвыборных собраниях, не полностью, а по 20 или 10 копеек за рубль».

В заключение я добавил, что если бы представители к.-д. партии были бы призваны к власти, то весьма вероятно, что в ближайшем времени они признали бы необходимым распустить Государственную Думу и произвести новые выборы, с целью освободиться от многочисленного левого крыла и создать палату из сплоченных прогрессивных элементов страны.

Что касается персоналий, то Шипов высказался в пользу кандидатуры Муромцева. О Милюкове он высказался так:

Отдавая должную дань его способностям, его талантам и его научной эрудиции, мне в то же время думается, что он по своему жизнепониманию преимущественно рационалист, историк-позитивист, но в нем слабо развито религиозное сознание, то есть сознание лежащего на человеке нравственного долга, как пред Высшим Началом, так и пред людьми.

Император внимательно выслушал Шипова, но сам свою позицию никак не выразил. Шипов покинул дворец в самом радужном настроении и сразу же довел до сведения Муромцева содержание беседы с монархом. Муромцев разволновался и принялся с часу на час ждать приглашения к царю. Относительно же участия Милюкова в кабинете Муромцева сказал неодобрительно: «Двум медведям в одной берлоге ужиться трудно».

Но делить шкуру неубитого медведя оказалось рано. Предложения возглавить правительство председатель Думы так и не дождался. Царь находился под обаянием беседы с Шиповым неделю, а затем Столыпин с его планом роспуска Думы окончательно взял верх.

3 июля фракция кадетов, созванная на экстренное собрание Милюковым, обсуждала, на какие компромиссы готова пойти партия в случае, если ей будет предложено сформировать правительство. Но гораздо больше депутатов волновал вопрос, что делать в случае роспуска. Милюков рассказывает:

Предложения делались самые фантастические. Остаться сидеть на местах? Апеллировать к стране о поддержке? Во всяком случае, не расходиться и быть готовыми на все. Помню, почтенный седобородый старик В. И. Долженков, народный учитель по профессии, горячий и убежденный до фанатизма кадет, проявлял особую непреклонность и готовность «умереть на месте». Мы не предвидели только той формы роспуска, которую, весьма коварно и злостно, выбрал Столыпин.

Мы всё еще исходили из мысли о неприкосновенности Думы, о страхе правительства перед ее роспуском, никак не допуская той степени пренебрежения к правам Думы и к личностям депутатов, какая сказалась в губернаторской тактике премьера.

7 июля царь принял отставку Горемыкина и назначил на его место Столыпина сохранением за ним должности министра внутренних дел. Столыпин, по его словам, пытался отказаться, но Николай сказал ему: «Нет, Петр Аркадьевич, вот образ, перед которым я часто молюсь. Осените себя крестным знамением и помолимся, чтобы Господь помог нам обоим в нашу трудную, быть может историческую, минуту». На вопрос, когда он намерен распустить Думу, Столыпин ответил: в воскресенье 9 июля (21-го по новому стилю). Уже готовый манифест был представлен царю на подпись.

Дума пребывала в блаженном неведении. Дабы окончательно усыпить ее, Столыпин попросил Муромцева назначить на 10 июля его выступление. Милюков в статье, опубликованной в «Речи» 9 июля, что в вопросе о кадетском министерстве происходит «обратное движение влево», что пока неизвестно, «на какой точке остановится теперь новое колебание», но во всяком случае роспуска в ближайшее время не будет.

В ночь с 8 на 9 июля члены правительства собрались на служебной квартире Горемыкина, с тревогой ожидая подписанного манифеста. Таврический дворец был уже занят войсками. В прессу дали утечку о предстоящем роспуске. Об обстановке этого ожидания рассказывает Герасимов:

Столыпин нервничал. Беспокойство передавалось даже Горемыкину. Около полуночи Горемыкин решился позвонить Трепову. С квартиры последнего ответили, что он — у царя. Телефон перевели в канцелярию царя. Позвали Трепова. Горемыкин попросил его сообщить, подписан ли указ. Сухо, с явным неудовольствием в голосе, Трепов ответил: Относительно указа мне ничего неизвестно.

Попросили секретаря позвонить в походную канцелярию царя и узнать, не выехал ли фельдъегерь. Из походной канцелярии ответили, что фельдъегерь не выезжал. Тревога усилилась… Сидели как на похоронах. Наконец, уже на рассвете вошел дежурный секретарь и радостно сообщил:

— Прибыл только что фельдъегерь, — и передал Горемыкину пакет.

Иван Логгинович торопливо вскрыл его, развернул бумагу и радостно заявил:

— Слава Богу, подписаны.

Все облегченно вздохнули. Это были указы о роспуске Думы и о назначении Столыпина.

Манифест был мгновенно отпечатан и к шести утра расклеен по городу, в том числе нас запертых дверях Таврического дворца. Никаких нарушений общественного порядка по этому поводу в городе не наблюдалось.

Первый русский парламент не проработал и четырех месяцев. Текст высочайшего манифеста гласил:

Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению.

Милюков ушел из редакции «Речи» на рассвете, дописав ту самую статью о том, что роспуска не будет. Вскоре его разбудил телефонный звонок: из редакции сообщили, что текст указа уже печатается. Милюков вспоминает:

Я сел на велосипед и около 7 часов утра объехал квартиры членов Центрального комитета, пригласив их собраться немедленно у Петрункевича. Когда, около 8 часов, они начали собираться, текст манифеста уже был нам известен от типографщиков, и мы знали, что на дверях Думы повешен замок. Все мечтания о том, как, по примеру римского сената, мы останемся «сидеть» и добровольно не уйдем из Думы, сами собою разлетались в прах.

После обсуждения возможных шагов было принято решение призвать население к гражданскому неповиновению — в ответ на неконституционный роспуск парламента не платить налоги и не давать рекрутов. «Набросать» ответный «манифест» поручили Милюкову. Однако нужно было превратить его в постановление Думы. В Петербурге Думе собраться не дали бы. Возникла идея ехать в Выборг. Тыркова-Вильямс рассказывает:

Финны, как всегда, оказали оппозиции широкое политическое гостеприимство. Финляндское княжество было настолько гостеприимным, что финны у себя могли обеспечить членам Думы полную безопасность. Они предоставили неожиданным гостям лучшую в Выборге гостиницу «Бельведер». Нашествие было такое многолюдное, что пришлось отвести и частные квартиры. Вслед за членами Думы бросились в Выборг журналисты, русские и иностранные, увлеченные политическим любопытством.

Всего в Выборге собрались примерно 220 из 511 депутатов, в основном кадеты и трудовики. Началось бурное обсуждение проекта документа.

Продолжалось оно ровно до тех пор, пока до Петербурга не дошли сведения о событиях в Выборге, после чего выборгский губернатор генерал Рехенберг получил приказ распустить собрание. В итоге депутатам было предложено подписать воззвание «как оно есть». Под текстом подписались 180 депутатов. Депутаты распущенной Думы обращались к избирателям:

Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться этого: Правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда Правительство распустило Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег.

В ответ правительство возбудило уголовное дело, которое слушалось Особым присутствием Петербургской судебной палаты. Подписавшим воззвание вменялась статья 129 (п.3 ч.1) Уголовного Уложения — «возбуждение к бунтовщическим действиям, ниспровержению существующего в государстве общественного строя, а также к неповиновению или противодействию закону» в форме распространения сочинений соответствующего содержания. Один из адвокатов обвиняемых, член кадетской партии (тогда еще не депутат) Василий Маклаков, не одобрявший воззвания, доказывал, что в действиях подписантов нет состава 129-й статьи: они сочиняли воззвание, но не распространяли его; составление же «преступного сочинения» карается статьей 132. Однако обвинение эта статья никоим образом не устраивала: осуждение по 129-й статье влекло за собой поражение в правах, а по 132-й — нет.

В итоге из 180 обвиняемых 155 были признаны виновными и приговорены к трем месяцам тюремного заключения и лишению как активного, так и пассивного избирательного права. По этой причине ни один из осужденных в Думу нового созыва не попал. Как выразился видный член партии кадетов, впоследствии депутат Александр Кизеветтер, «лучший цвет первой Думы варварски скошен произвольным применением обвинения по 129-й статье».

Отсутствовавших приговор настиг спустя годы: бывший депутат Захарий Выровой эмигрировал во Францию, вернулся в Россию в 1915 году — и тотчас был осужден за подпись под Выборгским воззванием на два месяца тюрьмы.

Таким было хмурое утро русского парламентаризма.