Когда мы познакомились, лет ему уже было немало. Насколько немало, не скажу: стариком он не выглядел. Впрочем, возраст японца выдает обычно не внешность, а манера держаться и говорить. В преклонных годах он степенен, нетороплив, говорит размеренно и негромко, улыбается одними глазами. Во всем его облике чувствуется повадка уверенного в себе патриарха.

Именно таким и был удивительный человек, с которым мне довелось регулярно общаться в те годы, когда в воздухе пахло переменами, правда, непонятно, в какую сторону. Без везения, наверное, не обошлось: чем еще объяснить, что он выбрал меня в собеседники. А выбрав, ни разу не дал мне почувствовать немалую разницу в возрасте, опыте и положении.

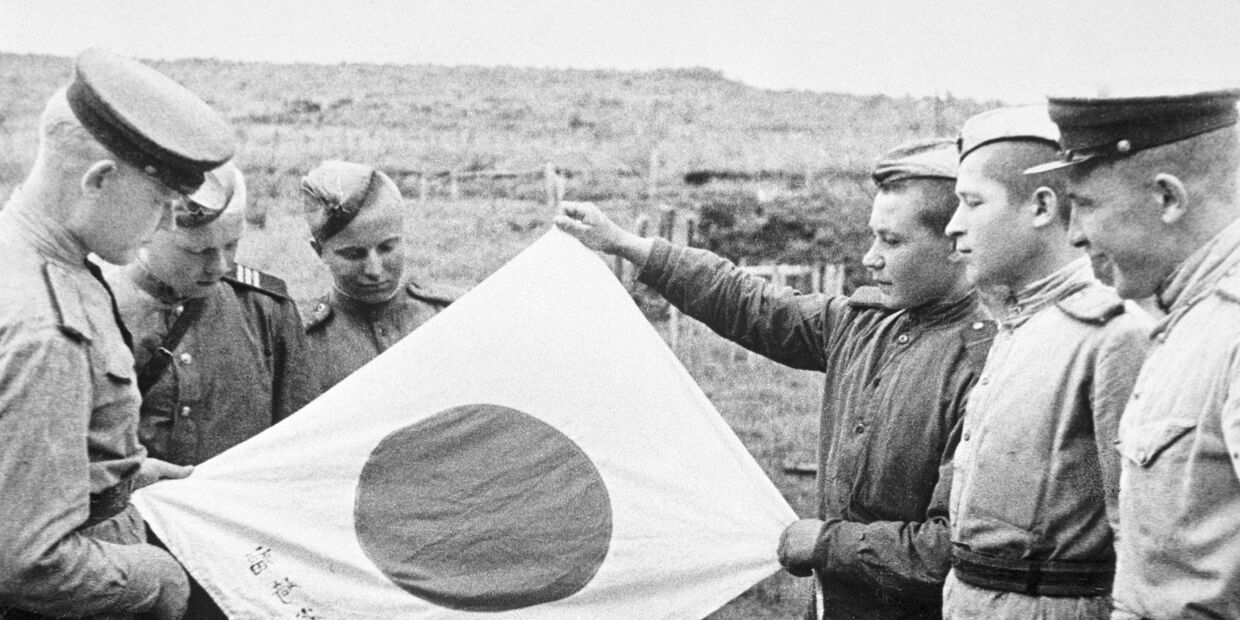

Как и герои моих предыдущих заметок, он принадлежал к поколению, начавшему свою профессиональную жизнь в военные годы, пережившему тяжелое поражение и сумевшему реализоваться в новой послевоенной Японии. Окончив один из лучших императорских университетов и, по-моему, еще какое-то закрытое учебное заведение, в самом начале 40-х годов он был направлен на работу в Исследовательский отдел Маньчжурской железной дороги.

Здесь, видимо, не обойтись без экскурса в историю. Далекой весной 1896 года Россия и Китай подписали в Москве секретный договор о союзе против Японии. В соответствии с этим документом, Россия немедленно начала и в 1903 году закончила сооружение стратегической Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Начиналась дорога в Чите и шла через всю Маньчжурию до Владивостока и от Харбина до Порт-Артура (южная ветка). После поражения России в войне с Японией в 1905 году южная ветка перешла под японское управление и стала называться Южно-Маньчжурской железной дорогой (ЮМЖД).

Как обычно в колониях, ЮМЖД быстро превратилась в орган управления всей японской политикой на материке, став своего рода штабом, руководившим аннексией Маньчжурии в 1931 году. В главном правлении ЮМЖД были представлены самые разные японские ведомства, включая разведку сухопутной армии. Последняя как раз и действовала под крышей «Исследовательского отдела».

В 1935 году СССР был вынужден продать КВЖД марионеточным властям Маньчжоу-Го, то есть тем же японцам, а вновь единая железная дорога получила название Маньчжурская железная дорога (в японской аббревиатуре «Мантэцу»).

(Традицию называть свои разведывательные органы «исследовательскими отделами» японцы сохранили до наших дней. Взять, к примеру, Исследовательское бюро Кабинета министров Японии. Впрочем, в отличие от классических советской (российской) и западной моделей, японское Исследовательское бюро не ведет агентурной разведки. Его миссия — анализ информации, поступающей из других государственных и негосударственных источников.)

Попав на работу в Исследовательский отдел Мантэцу, мой герой тем самым стал участником жестокой агрессивной войны, которую вела Япония против Китая. Рискну предположить, что, будучи тогда совсем молодым человеком, он добросовестно исполнял обязанности аналитика, мало задумываясь о глобальных проблемах войны и мира. (Вообще говоря, такой, я бы сказал, технократический подход к своей работе присущ многим молодым профессионалам не только в Японии.) Впрочем, об этом недолгом периоде своей жизни он почти не рассказывал, а я особо и не расспрашивал.

Правда, однажды, пытаясь убедить меня в отсутствии у Японии в те годы намерений напасть на СССР, он как-то упомянул о том, что, по рекомендации Исследовательского отдела, русская колея КВЖД (1524 мм) была полностью перешита на европейский стандарт (1435 мм). Этот довод показался мне уместным: для переброски японских войск в СССР принятая в Китае европейская колея действительно не годилась. К тому же примерно в те же годы для обеспечения военных операций в Китае на острове Хонсю завершили строительство первой в Японии стратегической магистрали с той же европейской колеёй. Другие японские дороги имели узкую, так называемую Капскую колею (1067 мм).

Понятно, что главной темой всех наших бесед были проблемы советско-японских отношений, которые он неизменно рассматривал в широком контексте мировой и региональной политики. Как реалист он понимал, что с идеологией приходится считаться, но воспринимал ее с легким раздражением как некую лишнюю вводную, зачастую мешавшую государствам объективно оценивать свои интересы и чужие намерения.

Рассматривая американо-китайское сближение как торжество свободной от идеологических шор реальной политики, мой герой искренне сокрушался в связи с тем, что СССР не смог толком вписаться в этот новый тренд. Сам-то он ожидал, что в условиях, заданных американо-китайским сближением, объективная логика должна была бы подтолкнуть СССР к ответному сближению с Японией. Чего на самом деле не случилось, в основном, потому что СССР так и не решился пересмотреть свою крайне идеологизированную позицию по проблеме так называемых «северных территорий».

Эту проблему мы обсуждали в чисто академическом ключе, опираясь только на реальные факты и аргументы из области международного права и истории. Обязательными условиями такого диалога являются его сугубо неофициальный характер, полное взаимное доверие и готовность участников честно принять те доводы друг друга, которые они не могут опровергнуть. Все эти условия неукоснительно соблюдались. В качестве иллюстрации приведу только один пример.

Где-то через год после нашей первой беседы дошла очередь до вопроса о советско-японском пакте о нейтралитете, заключенном в апреле 1941 года сроком на пять лет, то есть до апреля 1946 года. За год до истечения этого срока каждая из сторон имела право уведомить другую сторону о нежелании его продлевать. В апреле 1945 года СССР так и поступил, одновременно подтвердив, что пакт о нейтралитете будет оставаться в силе до апреля 1946 года. Как известно, четыре месяца спустя, в августе 1945 года СССР объявил войну Японии. Что было истолковано японцами как прямое и грубое нарушение СССР своих договорных обязательств.

В дальнейшем это обвинение сохранилось в подтексте переговоров по территориальной проблеме, как неопровержимый, по мнению японцев, факт, подтверждавший их моральную правоту.

Возразить, как будто, было нечего: в советских источниках вступление СССР в войну с Японией до истечения срока действия пакта о нейтралитете объявлялось законным, на мой взгляд, без убедительных аргументов. Время шло, иных аргументов не находилось, пока я не обратил внимания на то, что на начальном этапе переговоров в 1940 году Япония предлагала СССР заключить пакт о ненападении по типу советско-германского от августа 1939 года. В ходе переговоров у сторон возникли непреодолимые разногласия по вопросу Сахалина, в результате чего СССР уведомил Японию о готовности заключить ТОЛЬКО пакт о нейтралитете.

Два этих архаичных международно-правовых документа различаются в одном. Пакт о ненападении — это обязательство договаривающихся сторон ни при каких обстоятельствах не нападать друг на друга. Напротив, пакт о нейтралитете предусматривает, что одна из договаривающихся сторон останется нейтральной, если другая подвергнется нападению третьих сторон. В буквальном прочтении советско-японский пакт о нейтралитете обязывал Японию сохранять нейтралитет в советско-германской войне, которую, напав на СССР, начала Германия.

Но не обязывал СССР сохранять нейтралитет в американо-японской войне, которую, напав на США, развязала сама Япония. Разумеется, о такой интерпретации своих договорных обязательств СССР мог бы уведомить Японию в апреле 1945 года, не затевая спектакль с денонсацией пакта о нейтралитете. СССР этого не сделал, предоставив японцам делать выводы самим. Проще говоря, СССР прибег к, возможно, не вполне корректной дипломатической уловке, но пакт о нейтралитете все же не нарушил.

Все эти соображения я, как положено, с извинениями изложил моему собеседнику, который воспринял их без энтузиазма, но и без возражений. Больше к теме советско-японского пакта о нейтралитете мы не возвращались.

Через несколько лет полученный в этой истории опыт буквального прочтения документов помог России сформулировать свою позицию по вопросу об унаследованном ею союзном договоре с КНДР. До истечения срока действия договора оставалось несколько лет, а его военная статья предполагала оказание КНДР прямой военной помощи, в случае если она подвергнется агрессии извне. Это обязательство Россия в итоге подтвердила, оставив за собой лишь право самостоятельно установить, кто на кого напал. О чем и поставила в известность КНДР. Опасность втягивания России в развязанную КНДР гипотетическую войну на Корейском полуострове была таким образом нейтрализована.

Возвращаясь к герою моего повествования, скажу, что он многого добился в жизни. Стал одним из самых авторитетных в Японии экспертов в области внешней политики и безопасности. Он был, несомненно, человеком масштаба Киссинджера, с которым до конца своих дней поддерживал добрые отношения. На мой взгляд, он мог бы стать выдающимся руководителем японской внешней политики. Но в силу очень японских причин не стал ни министром, ни даже первым заместителем министра иностранных дел. Министр в Японии — действующий политик, а политиком он никогда не был. (Единственное исключение из этого правила его только подтверждает.) Ну, а должность первого заместителя министра занимают кадровые дипломаты, к числу которых он тоже не принадлежал.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.