Текст был прочитан на вильнюсской научной конференции, посвященной Пилсудскому, 6 декабря 2017 года.

На севере Адриатики, невдалеке от Триеста и Венеции, находится город с населением в полтораста тысяч человек. По-итальянски его называют Фиуме, по-хорватски Риека (оба названия переводятся как «река»). Сейчас город принадлежит Хорватии, но так было не всегда.

Во время Первой мировой войны, желая привлечь Италию на свою сторону, Антанта обещала отдать ей обширные австро-венгерские территории, но Фиуме в их число не входил. Тогда в городе было почти в два раза больше итальянцев, чем славян (хорватов и словенцев). Предостаточно было и других национальностей, как обычно в Центрально-восточной Европе. Во время Парижской мирной конференции Италия потребовала себе Фиуме, но не получила его. Тогда популярный итальянский писатель Габриеле д'Аннунцио собрал около двух тысяч добровольцев, ворвался в Фиуме и объявил город с окрестностями итальянским государством Карнаро (Regenza Italiana del Carnaro), а себя — его главой, comandante. Это случилось 12 сентября 1919 года — на год с небольшим раньше, чем поход Желиговского на Вильно (Вильнюс) и основание «Срединной Литвы».

Любопытно, что именно д'Аннунцио в своем государстве изобрел почти все фашистские ритуалы, которые потом присвоил Муссолини: черные рубашки, речи с балкона, особое приветствие, хореографию парадов. Историки не без основания называют его «первым дуче». Его поддерживало несколько незаурядных фигур — например, дирижер Тосканини и изобретатель радио Маркони. Конституция Карнаро, почти как конституция республики Ужупис, заявляла, что основа государства — музыка, которой надлежит обучаться в обязательном порядке.

Правительство Италии (тогда еще демократическое, не фашистское) в ноябре 1920 года подписало Рапалльский договор, по которому оно признало государство Фиуме и обязалось уважать его свободу и независимость во все времена. Д'Аннунцио пришлось уйти. Избиратели Фиуме подтвердили это решение 24 апреля 1921 года. Новое государство было признано Англией, Францией и Соединенными Штатами. Согласно установкам Коминтерна была даже основана коммунистическая партия Фиуме, в то время самая малочисленная в мире. Но осенью 1922 года власть в Италии захватил Муссолини, решивший аннексировать Фиуме. В начале 1924 года город был присоединен к Италии, а хорватам (тогдашней Югославии) досталось только его небольшое восточное предместье, где преобладало славянское население. Такое положение сохранялось до Второй мировой войны.

Сейчас, как и последние семьдесят лет, Фиуме (точнее, Риека) — часть Хорватии. Италия не оспаривает принадлежность города и окрестностей, ибо д'Аннунцио явно нарушил международное право, а все остальное следовало из этого факта. После того, как город был присоединен к Югославии, большинство итальянцев выехало из него — надо заметить, что правительство Тито принудило их к этому, не избегая насилия. В город прибыли новые жители из всех частей Югославии. Правда, некоторое количество итальянцев проживает в городе до сих пор. Остальное население также нередко употребляет «фиумано» — разновидность венецианского диалекта итальянского языка.

Нетрудно понять, почему я рассказываю эту несколько опереточную историю. Ситуация в Европе после Первой мировой войны была хаотичной, и вопрос о границах часто решался путем вооруженных авантюр не только в наших краях. Положение Фиуме вплоть до деталей напоминает положение Вильнюса: д'Аннунцио действует примерно как Люциан Желиговский, а Муссолини — как Юзеф Пилсудский. Временные рамки также в значительной мере совпадают. Я подозреваю (хотя и не могу доказать), что стратегия в отношении Вильнюса и «Срединной Литвы» хотя бы отчасти моделировалась по стратегии Фиуме и Карнаро. Нынешнее положение Риеки также соответствует положению Вильнюса — по сути дела, и здесь победил принцип, что нарушение международных договоров не создает юридического факта. Кстати, сегодня возник новый весьма похожий случай нарушения международного договора — аннексия Крыма, которая, будем надеяться, рано или поздно окончится так же, как окончилась аннексия Фиуме и Вильнюса.

Разница между Карнаро и «Срединной Литвой» заключается прежде всего в том, что Риека — порт средней руки, а Вильнюс — столица государства, один из традиционных европейских административных и культурных центров. Поэтому Вильнюс всегда возбуждал куда большие страсти.

Эти страсти сильны по сей день. В отличие от хорватов, многие литовцы побаиваются, что город будет снова захвачен, и что Польша, в сущности, только к этому и готовится (не оглашает свои планы, но втихомолку поддерживает сепаратистов, выдвигает оскорбительные требования и т. д.). Эта черта литовской ментальности стала частью массового подсознания. Я не сказал бы, что каждый ей подвластен — вероятно, сейчас такие составляют меньшинство, — но крикливые и агрессивные политические силы без особого труда могут ее возродить и перенести в публичное пространство. Наиболее явно эту черту выразил — и недвусмысленно поддержал — политик Витаутас Ландсбергис в своем интервью польскому католическому журналу Więź в 2010 году (оно перепечатано в его книге «Наш патриотизм, чужой шовинизм», 2013).

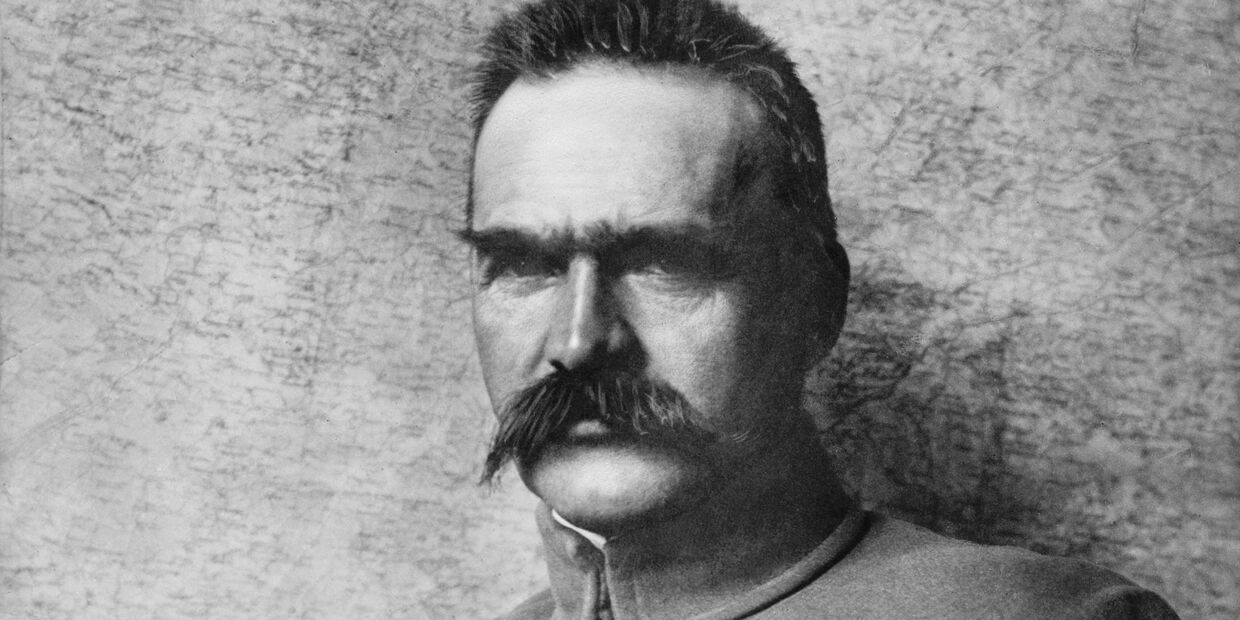

В этом интервью о Юзефе Пилсудском, чья личность и роль являются темой настоящей статьи, говорится следующее: «Юзеф Пилсудский для литовцев в общем смысле знаменует несчастье и исторический вред, особенно потому, что в 1920 году насильно и предательски, нарушив соглашение, захватил Вильнюс — историческую и конституционную столицу Литвы. […] Что же, он называл себя и литовцем, и тутошним, попутно спас (в свою пользу) Вильнюс от большевиков в 1919, — это мы также знаем, — но это остается на периферии нашего сознания. Другое дело — Ремеры, Гедрайтисы (Гедройцы), Милоши; они у нас в сердце».

Отмечу в этом тексте несколько неточностей. Насколько мне известно, Пилсудский не называл себя «тутошним». Также некорректно противопоставлять Пилсудскому Гедройца и Милоша — оба они, прежде всего Гедройц, были его сторонниками и почитателями (несколько иначе было с Ремером, но он долго служил в легионах Пилсудского и с ним приятельствовал). Кстати, Гедройца очень раздражала крепнущая ныне мода называть его Юргисом Гедрайтисом. Когда один литовец так к нему обратился, получил ответ: «Гедройц — такая же литовская фамилия, как Гедрайтис, причем даже лучше».

Во всяком случае, в тексте Ландсбергиса отражен непоколебимый взгляд на Пилсудского — точнее, взгляд, который многие наши политики хотели бы превратить в непоколебимый. Бывают случаи, когда этот взгляд пробивается еще явственнее. Мастер политических пасквилей Витаутас Пяткявичюс в разгар деятельности Саюдиса (общественно-политическое движение, возглавившее в 1988-1990 годах процесс выхода Литвы из состава СССР — прим.ред.) упомянул Пилсудского — якобы заклятого врага Литвы — рядом с Гитлером и Сталиным. Позднее Арвидас Юозайтис написал, а Йонас Вайткус и Альбертас Виджюнас поставили пьесу «Сердце в Вильнюсе», где Пилсудский оказывается в аду вместе с Феликсом Дзержинским. Вряд ли стоит доказывать, к чему приводит такая окаменевшая ментальность: она смертельно оскорбляет поляков, и к тому же не имеет ничего общего с исторической истиной. Пилсудский не был ни тоталитарным диктатором, ни палачом миллионов, ни даже сознательным врагом Литвы. Пока не пересмотрен «казус Пилсудского», литовско-польским отношениям наносится серьезный вред. Ни один народ не терпит публичных нападок на основателя и символ своей независимости — тем более, что эти нападки не заслужены. Хуже того: пока этот казус не пересмотрен, мы продолжаем жить с анахроничным и достаточно злокачественным мифом.

В культуре постмодерна популярен термин «мем». Так называют единицу культурной эволюции, аналогичную гену — единице биологической эволюции. Мемы размножаются путем копирования и могут подвергаться мутациям. Они передаются вертикально (от одного поколения к другому, то есть от родителей к детям) и горизонтально (лицо или группа передают их другому лицу или группе в пределах того же временного отрезка). Изобретения, моды, культурные и политические стереотипы суть мемы. Некоторые из них распространяются быстро, но недолговечны (мода), некоторые размножаются медленно, однако живут столетиями, даже тысячелетиями (религиозные учения). Mем автоматически вызывает определенные эмоции — отрицательные либо положительные — и поэтому может оказаться вредным, но может быть и полезным. Миф Пилсудского в теперешней «нормативной» литовской традиции — типичный образец мема. Как я уже сказал, его воздействие вредно. Здесь пригодилась бы мутация — создание другого, более осмысленного и полезного мема. С чего начать?

Во-первых, с осознания того, что Юзеф Пилсудский был старолитвином. Этот термин предложили Альфредас Бумблаускас, Кшиштоф Буховский и другие историки (возможно, его стоило бы уточнить, так как иначе не совсем ясно, как называть литовцев-язычников до унии). Во всяком случае, упомянутые ученые называют старолитвинами граждан Великого княжества Литовского, которые не делят своих сограждан по критерию языка и являются патриотами Речи Посполитой обоих народов. Старолитвин называет себя литвином (литовцем), но не представляет себе Литву и Польшу как два государства, имеющие разное будущее. Литва для него — просто часть Польши, причем лучшая, обладающая особой, интересной традицией. Эта Литва более патриотична и одарена, чем Корона (варшавская, краковская и познаньская Польша), поэтому она может смотреть на Корону несколько свысока. Часть жителей Литвы употребляет свои языки — литовский (жемайтский, жмудский) и русинский (беларусский), — но языком культуры в ней является польский, как во всей средневековой и ренессансной Европе была латынь. Еще в 1863 году более или менее каждый принимал следующее определение: «Кто есть литвин? Тот, кто любит свободу и придерживается Литовского Статута. Без чего не может жить литвин? Без свободы и единения с поляками».

Следовало бы раз и навсегда признать, что быть старолитвином — не грех и не преступление. Старолитвины — не предатели, утратившие корни и поэтому ставшие особо злобными врагами, как утверждало множество младолитвинов — деятелей национального возрождения — во главе с поэтом Майронисом («Вам „отчизна" мила, а не родина ваша…»). Старолитвинами были основатель Вильнюсского университета Протасевич, один из основоположников литовской письменности Сирвидас, поэт Баранаускас, Костюшко, Мицкевич, а также — с некоторыми оговорками — Ремер, Гедройц и Милош. Они заслужили твердое место в истории Литвы и Литве очень много дали, по сути дела, вписали ее в культурную карту Европы. Лишь в конце XIX века и в ХХ веке многие из них стали анахроничными, не соответствующими тенденциям тогдашней истории (Гедройц и Милош это понимали). В анахроничности — не более того — можно упрекнуть и Пилсудского. Кстати, тогда исторический критерий был дополнен классовым — большинство старолитвинов были дворянами, нередко крупными землевладельцами, а большинство младолитвинов — интеллигентами родом из крестьян.

Mне кажется интересной мысль Виктора Сукенницкого, что в литовско-польских спорах и стычках повинно «семантическое недоразумение»: не было общего термина, охватывающего и Великое княжество литовское (ВКЛ), и корону, как термин «Британия» охватывает и Англию, и Шотландию (таким термином могла бы быть «Сарматия», предложенная еще историком эпохи Ренессанса Матвеем Меховским). Существуй такое понятие, было бы легче различать два государства, а не настаивать на категории «единой Польши», неприемлемой для большинства старолитвинов и особенно для младолитвинов.

Как известно, Пилсудский был по происхождению и родовым традициям старолитвин, жемайтиец (основатель и spiritus movens, движущий дух «Союза освобождения Вильнюса» Миколас Биржишка — тоже старолитвин из Жемайтии, но избравший младолитовскую идентичность — с гордостью упоминал, что его предки вели тяжбу о земельной собственности с родом Пилсудских-Гинетов).

О старолитвинском мировоззрении и настроениях Пилсудского свидетельствуют как его дифирамбы Литве, так и неблагоприятные отзывы о Польше. Приведу несколько цитат. 20 апреля 1922 года Пилсудский говорил «… о дорогой и любимой Вильне, столице, которую создали не польские руки, а усилия литовского народа и великолепные герои языческой Литвы, руками Кейстутов и Ольгердов, Витовта и Ягайлы основавшие державу от моря до моря». Эту фразу слово в слово мог бы произнести любой литовский националист. Дальше — еще сильнее: по свидетельству Стефана Бадени, польский народ, согласно Пилсудскому, «никогда не способен действовать… это позор Европы и тридцатимиллионное пятно на Европе». С этим вполне согласился бы Майронис, писавший о «поляке — выродке среди народов». Даже сегодня цитируется любимая поговорка Пилсудского: «Польша — она вроде баранки: все хорошее по краю, а посередине ничего». Лучшей частью «баранки» для него была Литва — правда, как составляющая Польши, а точнее — Речи Посполитой обоих народов.

Скажу даже более: Пилсудский был одним из тех старолитвинов, которые испытывали некоторую эмпатию по отношению к младолитвинам, понимали их желание сохранить языковую и культурную, а также государственную самотождественность. Известно, что он, вернувшись из сибирской ссылки и поселившись в имении Тененяй на границе с Германией (Клайпедским краем), с дружеским интересом и симпатией наблюдал за действиями литовских книгонош. В декабре 1893 года он опубликовал в Лондоне, в польском социалистическом печатном органе Przedświt («Перед рассветом») обширную статью о побоище в Кражяй, позднее уговаривал литовцев, чтобы они по примеру поляков издали об этом брошюру. Эмпатия ощутима и в его позиции после Первой мировой войны, но об этом — позднее.

Во-вторых, Пилсудский был не националистом, а социалистом, стремившимся к независимости Польши. Его противники — партия эндеков (национальных демократов) — проповедовали национализм «дарвинистского толка»: народы якобы подобны биологическим видам, которые беспощадно борются (и обязаны бороться) за существование. Одни в этой борьбе гибнут, другие выживают и процветают. Во имя выживания и процветания своего народа допустимы практически любые средства: насильственная ассимиляция, этнические чистки и т. д. Литовцев эндеки намеревались ассимилировать (и в начале ХХ века считали, что они уже почти ассимилированы).

Патриотизм Пилсудского был иным: он представлял себе федерацию народов, где никто не подвергался бы насильственной ассимиляции и не изгонялся бы из страны. Этого эндеки ему не простили. Еще в 1979 году в Лондоне появилась книга эндекского деятеля-эмигранта Енджея Гертыха о Пилсудском, в преамбуле к которой писалось: «…его польский патриотизм был половинчатым и нетвердым (…) привязанность к Польше и польской идентичности была в нем смешана с космополитическими наклонностями, с литовским сепаратизмом и своего рода склонностью к России — Россию он ненавидел, но в то же время о ней заботился и хотел ее переделать…». Очевидно, что этот дискурс почти полностью совпадает с так называемым литовским патриотическим дискурсом (только наши вместо «литовского сепаратизма» употребили бы «полонофильство» или что-то в этом духе). Гертых и его единомышленники требовали «депилсудскизации», якобы сходной с денацификацией или хрущевской десталинизацией. В международной политике эндеки, как известно, ориентировались скорее на Россию, к тому же были антисемитами.

Не стоит и доказывать, что программа эндеков была для Литвы и литовцев куда опаснее, чем программа Пилсудского. Эндеки планировали независимую Польшу, которая включала бы всю территорию Литвы и часть Малой Литвы, — без какой бы то ни было речи об автономии и национальных правах. Несмотря на это, для литовских деятелей правого толка эндеки казались более приемлемыми или по крайней мере более понятными, чем Пилсудский и его сторонники. Сработал принцип «националисты всех стран, объединяйтесь», хотя он абсурден по определению: националист одного народа для националиста другого народа может быть только врагом. Юозас Тумас (Вайжгантас), литовский прозаик правых взглядов, после поездки в Краков на открытие памятника Ягайле писал в своем эссе «В Галиции» (1910): «…случилось в различных местах мне самому обнаружить (…) поляков, с которыми можно было смело разговаривать о настоящем и будущем. Это — национальные демократы, или эндеки (…) „Литовец-эндек всегда договорится с поляком-эндеком (…)" — сказал один крупный эндекский деятель, и сказал, вероятно, справедливо». Шестьдесят девять лет спустя примерно об этом же писал Чеслав Милош в нашем с ним совместном эссе «Вильнюс как форма духовной жизни»: «Литовцы в период 1918-1939 года не любили всего того, что мне в Вильне было близко: „краевцев", мечтаний о федерации, регионализма, либеральных масонов, которые некогда пошли за Пилсудским. Мне кажется, они предпочитали иметь дело с anima naturaliter endeciana, так как тогда по крайней мере ясно виден противник». Идеология литовских таутининков — правой политической партии, находившейся у власти в стране в 1918-1940 годах — была почти зеркальной копией идеологии эндеков. Таутининки с успехом популяризировали ее на массовом уровне. Соперничающая с этой идеологией парадигма есть у поляков, но у нас ее почти нет, особенно там, где вопрос касается отношений с Польшей и Вильнюса. Мне кажется, в этом причина многих недоразумений и бед. Вайжгантас ошибался: польские эндеки с литовскими «эндеками» договориться не могут, это совершенная иллюзия.

В-третьих, Пилсудский был революционером, то есть был склонен к авантюристической ментальности: достаточно вспомнить инцидент на станции Безданы (где он в 1908 году вместе с боевиками-социалистами ограбил для нужд партии российский почтовый поезд), контакты с Японией во время русско-японской войны или военный переворот 1926 года, в результате которого он установил личную диктатуру. В этом трудно усмотреть что-либо хорошее, но сходная ментальность была свойственна литовским политикам правого толка, скажем, Аугустинасу Вольдемарасу, не говоря уже о Повиласе Пляхавичюсе; просто им меньше везло.

В-четвертых, вильнюсский вопрос в те времена не был столь однозначным, как сейчас обычно считают в Литве. Здесь я касаюсь важнейшего национального и государственного мифа, почти столь же важного, как миф о послевоенных партизанах, и могу ожидать весьма неблагоприятной реакции. Все же попытаюсь говорить объективно, sine ira et studio (без гнева и пристрастия — лат.).

Существует явление, называемое «моралью Кали»: его описал Генрик Сенкевич, а за ним Владимир Соловьев. Симпатичный, но не слишком образованный африканец Кали утверждает: «Если кто-то отобрал у Кали коровы, это плохой поступок. Хороший поступок — это когда Кали отобрал у кого-то коровы». Эта формула уже не всегда применяется в человеческих взаимоотношениях, но многие свято уверены, что она вполне применима в отношениях между народами и государствами. Если поляки отобрали у литовцев Вильнюс — это плохой поступок, империалистическая оккупация; если же литовцы отобрали Вильнюс у поляков — это славная победа. Поляки, разумеется, применяют ту же формулу, только наоборот: если Пилсудский с помощью Желиговского отобрал у литовцев Вильно — это славная победа, если же литовцы (не без помощи Сталина) отобрали Вильно у поляков — это оккупация, удар в спину Польше в трагический для нее момент. Конечно, можно сказать: если коровы (Вильнюс/Вильно и Виленщина) бесспорно принадлежали Кали, соперник их отобрал, а Кали только вернул — прав Кали, то есть Литва. Так мы всегда и говорим, и это утверждение можно отчасти обосновать, что я в дальнейшем и попытаюсь сделать. Но почему Вильнюс бесспорно принадлежит Литве? Прежде всего потому, что в начале ХХ века так решила литовская интеллигенция и сумела в этом убедить весь народ.

Вильнюс, по словам Пилсудского, создали «усилия литовского народа и великолепные герои языческой Литвы». Но языческая Литва — все-таки не то же самое, что Литва начала ХХ века (равно и средневековая Польша — не Польша начала ХХ века). Гипостазирование, опредмечивание народа, превращение его в неизменное целое — частая ошибка мышления тех лет, да и не только тех лет. Поляки тогда говорили: если Вильно надо отдать литовцам, ибо его основал Гедимин, то испанскую Гранаду надо отдать марокканцам, ибо ее основали арабы. С этим аргументом трудновато спорить. В начале ХХ века Вильнюс литовским не был (как и Гранада не была арабской), его только планировали и пытались литвинизировать — точнее, удержать в нем символические литовские точки, скажем, костел св. Николая. Адомас Якштас-Дамбраускас, литовский католический деятель и литератор, говорил, что Вильнюс может спасти (т.е. сделать литовским) только чудо, а он в это чудо не верит. С ним были согласны многие деятели национального возрождения, особенно христианские демократы, которые выдвигали вместо Вильнюса Каунас (Майронис называл его «старшим из литовских городов, Палемоном среди них»). Кстати, когда в конце 1939 или в начале 1940 года улица Домбровского была переименована в улицу Якштаса-Дамбраускаса (здесь, как и в других случаях, было использовано сходство фамилий), вильнюсская пресса выразила удивление: ведь Якштас всю жизнь Вильнюс не любил.

Этнографическая Литва со столицей в Вильнюсе была некоторым contradictio in adiecto (противоречие в определении — лат.) так как Вильнюс и его ближайшие окрестности к этнографической Литве (во всяком случае, в языковом смысле) определенно не принадлежали. Правда, не принадлежал к ней и Каунас, и все остальные крупные города. В 1897 году литовцев в Каунасе было только шесть процентов (первое место занимали евреи, второе русские, третье поляки, а немцев было почти столько же, сколько литовцев). Этнографическая Литва была деревенской — города были иноязычными анклавами. Каунас в этом отношении отличался от Вильнюса только тем, что более литовскими были его окрестности, да и то скорее с южной стороны.

Литовский национальный проект, развиваемый Антанасом Сметоной и другими, требовал символического присвоения Вильнюса и возвращения его жителей ко временам первоначальной Литвы, когда все они, по мнению деятелей национального возрождения, были литовцами (не обращалось внимание на факт, что тогда слово «литовец» или «литвин» обозначало нечто другое, чем человек ХХ века, говорящий на литовском языке). Поэтому, как только представились возможности, литовцы стали основывать в Вильно / Вильнюсе свои учреждения, часто опережая поляков (литовская ежедневная газета возникла раньше польской, Литовское общество художников — раньше польского, спектакли на литовском языке — раньше польских, Литовское научное общество — практически одновременно с польским). Вероятно, можно сказать, что литовская литература, которая тогда в Вильнюсе писалась и печаталась, была интереснее и разнообразнее, чем виленская литература на польском языке. Виленским / вильнюсским епископом в 1918 году стал Юргис Матулайтис — отнюдь не националист, но литовец. В Вильнюсе жил зачинатель литовского национального движения Йонас Басанавичюс, здесь состоялся во время революции 1905 года вселитовский политический съезд — Большой вильнюсский сейм. Таким образом, Вильнюс стал явной и единственной литовской культурной столицей, в то время как у поляков были и другие, более важные столицы — Варшава, Краков, Львов. Можно сказать и больше: Вильнюс, по словам Адама Михника, для литовцев был одновременно Варшавой, Краковом, Гнезно и Ченстоховой. Это второй и важный аргумент в пользу Литвы — он, пожалуй, более значителен, чем аргумент, отсылающий к основателю города Гедимину.

У поляков, в том числе у Пилсудского, были свои аргументы. В течение всего ХIX века — а он был, как-никак, ближе и поэтому важнее раннего средневековья — Вильно / Вильнюс был неоспоримой культурной столицей польского народа. Город Мицкевича, Словацкого, Монюшко, Сырокомли, Ожешко тогда значил для поляков больше, чем Варшава и Краков (была даже фраза, что Краков — Медина, город заката, а Вильно — Мекка, город восхода). Мицкевич и Гедимин для Пилсудского были литвинами, но при этом старолитвинами, то есть их национальная идентичность была местным (и лучшим) вариантом польской идентичности, как и в его собственном случае. Если для Сметоны или Майрониса Вильнюс был тем же, чем для евреев Иерусалим — то таким же Иерусалимом, священным местом был Вильно для Пилсудского. Добавлю, что тогда можно было говорить даже о трех Иерусалимах: литовском, польском и еврейском, при том, что евреи, в отличие от литовцев и поляков, думали еще о настоящем Иерусалиме в Палестине, и уже поэтому в споре не участвовали. Четвертый «Иерусалим», или «Сион» в городе пытались создать белорусы.

Разрешить этот конфликт мифов было — или казалось — столь же невозможным, как найти квадратуру круга. Причем я бы не сказал, что столкнулись только два мифа. Столкнулись два резона: нравится нам это или нет, литовцы не были стопроцентно правы, а поляки не были стопроцентно неправы. Демографическая ситуация явно работала в пользу польского резона (точнее, старолитвинского, а не младолитвинского резона).

Дело происходило в хаотическое время после Первой мировой войны, когда границы государств, их настоящие и будущие союзы были неясны, территории переходили из рук в руки, а кроме того действовал новый фактор мировой истории — большевизм. Беседуя с литовской делегацией в декабре 1918 года, Пилсудский сказал: «[Я] друг литовцев — друг, который хочет им помочь. Но чтобы это стало возможным, чтобы Польша помогла своей сестре Литве, следует ограничить литовские претензии этнографической Литвой, ибо в историческую Литву входят несомненно польские территории. Поляки не имеют ни малейшего желания присвоить этнографическую Литву. (…) Польша не имеет ничего против возникновения независимого литовского государства, но кажется, что Литва на государственном уровне будет связана с Польшей». В отличие от эндеков, Пилсудский соглашался на независимое литовское государство, однако без тех территорий исторической Литвы, где явно преобладал польский язык и польское национальное самосознание. Уже тогда он думал о польско-литовской федерации, которая, по его мнению, могла разрешить и вопрос о «квадратуре круга», ибо тогда Вильно / Вильнюс и Виленщина могли отойти к Литве. Но проекты федерации тормозило, среди прочего, то, что власть в Польше могли взять эндеки. Даже сам Пилсудский не мог гарантировать их поражение.

19 апреля 1919 года, перед самой Пасхой, польские отряды Владислава Белины-Пражмовского вытеснили большевиков из Вильно / Вильнюса (кстати, именно этот день, а не день вторжения Желиговского, позднее отмечался в Польше как «день освобождения Вильно»). Воззвание, подписанное самим Пилсудским, обещало, что жители бывшего ВКЛ смогут решать свою судьбу «без какого-либо насилия или давления со стороны Польши», то есть в нем было ясно указано, что Вильно и Виленщина — отдельные от Польши территории, что было неприемлемо для эндеков. Воззвание было опубликовано по-польски, по-литовски, по-белорусски и на идиш (а на русском языке, кстати, нет). Оно вызвало протесты в Польше и среди виленских поляков, но его не принял и Временный литовский комитет Миколаса Биржишки, не приняли также евреи, которым войска Белины устроили погром (евреев пытался защищать Юргис Матулайтис). Польская власть в целом казалась литовцам все же более приемлемой, чем власть большевиков. Они могли основывать в городе школы и газеты, хотя не без трудностей. Юозас Тумас (Вайжгантас) во время торжественного открытия польского университета Стефана Батория произнес приветственную речь от имени Литовского научного общества.

Летом 1919 года Пилсудский спланировал в Литве переворот — им должна была руководить POW (Polska Organizacja Wojskowa, Польская Военная Организация — «пеовяки»): он надеялся создать в Каунасе правительство, более благосклонное к его идее федерации. Это, несомненно, были ошибочные и неприемлемые действия, характерные для его авантюристической и склонной к конспирации натуры. Переворот предотвратил не кто иной, как Людас Гира — писатель, тогда глава литовской контрразведки (а позднее — сторонник советской власти и Сталина). Одним из «пеовяков», которым пришлось покинуть Литву, был отец Чеслава Милоша — это предрешило судьбу будущего поэта и нобелевского лауреата. Пилсудский потерпел фиаско и был серьезно скомпрометирован, что отразилось на его дальнейших отношениях с Литвой, а также на внутреннем положении в Польше.

В том же году, 20 сентября, в меморандуме, посланном Парижской конференции, Аугустинас Вольдемарас обосновал принадлежность Вильнюса Литве тремя аргументами: во-первых, Вильнюс является исторической столицей Литвы; во-вторых, он экономически необходим Литве, а Литва ему; в-третьих, в окружающих губерниях (виленской, гродненской и минской) поляки составляют не более десяти процентов жителей, причем это — ополяченные литовцы. Среди этих аргументов совершенно бесспорным был только первый. Сильнее был аргумент, что плебисцит в Вильнюсе нежелателен, так как не может быть объективным: в городе находятся польские войска, и при этом против плебисцита настроены евреи, опасающиеся погромов.

Пилсудский и дальше думал о Литве как о своеобразном продолжении ВКЛ, состоящем из трех частей: этнически литовской Ковенщины (ею могли управлять хотя бы и Сметона с Вольдемарасом), смешанной Виленщины и белорусской Минщины (ею мог управлять, например, антибольшевистски настроенный белорусский деятель Станислав Булак-Балахович). Удар по этой идее нанесли литовцы, которые в начале сентября 1920 года начали бои с поляками за Сейны, Сувалки и Августов. А ведь в это время шла война между Польшей и большевиками, от которой в значительной степени зависела судьба Западной Европы! По достаточно понятным причинам литовцы не склонны вспоминать, что разрешили пройти по своей территории большевистской армии Тухачевского, в сущности вступив с ней в союз (правда, речь шла о территории, которой Литва в тот момент фактически не управляла). Это было большой ошибкой, ведь победившие большевики, разумеется, присоединили бы Литву к своим владениям.

После того, как Пилсудский разбил большевиков под Варшавой, вильнюсский вопрос вернулся на повестку дня. Городом владели большевики, которые, отступая, передали его литовцам — несомненно, с reservatio mentalis (мысленной оговоркой — лат.). Oттесняя большевиков на восток, Пилсудский 29 сентября 1920 года вызвал генерала Желиговского и заявил ему: «Ни государства Антанты, ни Лига Наций, ни польское правительство, ни общество не понимают проблему Литвы. (…) Польский премьер [эндек Владислав Грабский] на конференции в Спа уже почти отдал Вильно Вольдемарасу. (…) Надо организовать мятеж. (…) Может грянуть час (…), когда против вас выступит не только мировое, но и польское общественное мнение. Может прийти миг, в который даже я буду вынужден от вас отмежеваться». Словом, конспирационная натура Пилсудского породила новый — и вновь неверный — план. Кстати, вместе с Желиговским в штабном вагоне Пилсудского находился российский антибольшевик Борис Савинков, человек такого же заговорщического и авантюрного мышления, который планировал дальнейший поход через Белоруссию на Москву. Во имя объективности следует также сказать, что литовцы через полковника Мацкевича были предупреждены о возможности «мятежа».

Дальнейшие события широко известны. 6 октября подписывается Сувалкское соглашение, оставляющее Вильнюс Литве; 9 октября Желиговский инсценирует «мятеж» против соглашения (и своего правительства), в результате которого занимает Вильнюс и создает второе Карнаро — «Срединную Литву»; Англия и Франция выражают протест; бои у Гедрайчяй и Ширвинтай, видимо, пресекают дальнейший поход Желиговского на Каунас; полтора года спустя (20 февраля 1922 года) Вильнюс и Виленщина формально инкорпорируются в Польшу. К третьей годовщине вступления Белины-Пражмовского в Вильно / Вильнюс (18 апреля 1922 года) проводится официальная церемония, в которой участвуют Пилсудский, Желиговский и номинальный правитель «Срединной Литвы» Александр Мейштович. Кстати, торжественную мессу служат три епископа — примас Польши Эдмунд Дальбор, капеллан польской армии Владислав Бандурский и почитаемый литовцами виленский епископ Юргис Матулайтис, ныне причисленный к лику блаженных. С Бандурским и даже с Желиговским Матулайтис не ссорился, что очевидно из его дневника.

15 марта 1923 года на совете послов западные страны и Япония признают право Польши на спорные территории, но Литва не принимает это решение. Идея федерации не осуществляется — и это крупный проигрыш Пилсудского.

Я согласен с Михалом Ремером, который был сторонником Пилсудского и его близким другом, но после этих событий написал ему письмо: «Вильнюс — творение Литвы и ее столица — есть и будет таким, каким его создала великая воля поколений и всего народа: все другие комбинации рухнут, все спекулятивные потуги сфабриковать иную природу Вильнюса путем акта об инкорпорации, решения „сейма" и т.д. развалятся, как неуклюжее современное здание, дохода ради построенное в Варшаве или в том же Вильнюсе нынешними поляками. (…) Вильнюс восстановит свое положение, вновь соединится с Литвой как ее законная, Литвой созданная столица». Следует согласиться и с другими его словами, сказанными Пилсудскому: «Я считаю, что связь Вильнюса с Литвой как целым несомненно должна быть восстановлена, но не может происходить под лозунгом „ausrotten" [изгнать] нас, поляков Литвы. Племя, которое рождает таких людей, как Костюшко, как Мицкевич, как даже вы, столь отличающийся характером и волей от этнографического польского племени, не может погибнуть и имеет право жить и далее приносить плоды в своем отечестве. Возрождающаяся Литва создаст синтез, в котором и это племя выразит себя. (…) Но путь, который вы избрали, ведет не к синтезу, а к расколу и (…) господству примитивного этнического национализма». Добавлю: примитивный этнический национализм из-за ошибки Пилсудского воцарился не только на польской стороне. Поэтому стало исчезать (и сейчас уже исчезло) само понятие старолитвина.

Шанс примирения, пока «Срединная Литва» еще не была инкорпорирована в Польшу, предоставлял проект Гиманса; он создавал возможность объединить два в то время непримиримых постулата: постулат этнической Литвы и постулат Литвы со столицей в Вильнюсе. Увы, примитивные этнические националисты на обеих сторонах победили более трезво мыслящих людей, среди которых были политики Эрнестас Галванаускас, Миколас Крупавичюс и Оскар Милош, родственник будущего поэта. Выиграла также Советская Россия (Георгий Чичерин, который вел кампанию против проекта Гиманса — возможно, используя и подкуп) — так как хорошо понимала, что нормальные отношения Литвы и Польши будут ей вредны. Возможно, государство, предлагаемое Гимансом, со временем распалось бы, как распались Югославия и Чехословакия, но это уже упражнение в «альтернативной истории», которое никуда не ведет.

После польской аннексии Вильнюса в Литве началась интенсивная и категоричная пропагандистская кампания с требованием возвратить столицу. Михал Ремер как-то сказал: «Мысль, что Вильнюс является литовским и только литовским, стала более непоколебимым догматом, чем католические догматы о непорочном зачатии и папской непогрешимости». Вайжгантас, ранее склонный отказаться от Вильнюса, который он называл сердцем, пораженным гангреной и перекачивающим анемичную кровь, в 1926 году уже утверждал: либо Вильнюс будет в скором времени освобожден, либо Литва и литовская культура погибнет. В 1929 году тот же Вайжгантас сказал: если бы не было Вильнюса, его следовало бы изобрести, ибо у народа должна быть благородная цель, ради которой не жаль пожертвовать жизнью. Не исключено, что с этой литовской позицией в 1939 году посчитался даже Сталин, решивший отдать Вильнюс не советской Белоруссии, а Литве, которую он только планировал советизировать. Кампания по «освобождению Вильнюса» до сих пор определяет многие феномены литовского массового сознания, хотя, казалось бы, анахронично и смешно все время повторять первую строку популярного стихотворения Пятраса Вайчюнаса, написанного в 1922 году: «Мы без Вильнюса не успокоимся», если Вильнюс уже в твоих руках.

Получившие Вильнюс в 1939 году литовцы удивились, практически не обнаружив в городе и его окрестностях порабощенных, истосковавшихся по освободителям земляков. Миф о литовском (точнее, младолитвинском) Вильнюсе рухнул. Понятие «польской оккупации» стало несколько сомнительным, ибо из него следовало, что поляки (точнее, старолитвины) оккупировали сами себя. Но мифология уходит с трудом: поэтому особенно сильным стало желание немедленно и любыми средствами литуанизировать Вильнюс, а это привело к новым, до сих пор не угасшим конфликтам.

Как, наверное, любой литовец, я считаю возвращение Вильнюса Литве примером исторической справедливости. Но следует признать, что историческая справедливость порой ходит странными и окольными путями, и неразумно здесь обходиться без оговорок. Если бы ситуация сложилась несколько иначе, Пилсудский и Желиговский, пожалуй, могли бы занять в литовской истории место, сходное с местом Маннергейма и Свинхувуда в истории Финляндии. Случилось другое: сейчас Пилсудского приходится вспоминать отнюдь не как одного из отцов-основателей Литвы, а как родственника — скажем, дядю. Такого дядю, с которым судились из-за земельного надела, но все-таки как человека одной крови, в сущности близкого.

Позднейшая роль Пилсудского в Польше очень неоднозначна. Он ввел диктаторский режим (Антанас Сметона спустя семь месяцев последовал его примеру), пересажал политических противников и вообще не придерживался правил демократии. Oднако на фоне своего века он принадлежал к числу «незлокачественных диктаторов» — к таковым можно причислить, кроме Сметоны, Ататюрка в Турции, Улманиса в Латвии, Пятса в Эстонии, с большими оговорками также Франко и Тито. Кстати, серьезные притеснения литовцев на Виленщине начались только после смерти Пилсудского, во времена Людвика Боцяньского, виленского воеводы в 1935-1939 годах. До этого господствовала скорее взаимность, правило «око за око» (в котором, разумеется, хорошего тоже немного): как литовцы на Виленщине, так и поляки в Литве притеснялись, хотя это никак нельзя назвать террором.

Получив Вильнюс в 1939 году, литовские власти поставили почетный караул не только у могилы Йонаса Басанавичюса, но и у саркофага с сердцем Юзефа Пилсудского. Это было достойное и благородное решение, хотя таутининки (лично сын президента Юлюс Сметона) заявляли, что главному обидчику Литвы достаточно было бы и охраны полицейского. В 1944 году какой-то советский солдат прошелся по плоскости саркофага автоматной очередью, но саркофаг не был уничтожен ни тогда, ни в послевоенные годы. Убрать его не требуют и нынешние наши полонофобы.

Что нам необходимо, кроме этого заслуженно уважаемого саркофага? Думаю, мы прежде всего нуждаемся в научной, разумной, объективной и одновременно — доступной массе читателей биографии Пилсудского, которая избегала бы привычных черно-белых схем, показывая неоднозначный характер вильнюсского вопроса, освещая польско-литовский конфликт со всеми его трагическими, но и с комическими аспектами, напоминающими «последний наезд в Литве», описанный в Пане Тадеуше. Да будет это действительно последний наезд. Его главный урок: нарушение международного права не оправдывает себя, даже если оно имело место в сложные времена и было совершено столь значительным деятелем, как Юзеф Пилсудский.