«Фигаро»: Александр Солженицын оказал на вас большое влияние, и вы часто ссылаетесь на него. Почему?

Филипп де Вилье (французский писатель и политик): Сначала я узнал его издалека как знаменитость мирового масштаба, однако затем смог узнать его вблизи, через личные отношения. Он стал близким другом после того, как жил у меня дома, когда переплыл Атлантику и приехал в Пюи-дю-Фу и Люк-сюр-Булонь в 1993 году по случаю двухсотлетия вандейского мятежа. За четыре дня мы много разговаривали. Скорее, это он говорил, а я слушал. Позднее мне удалось побывать у него с моим другом Домиником Суше (Dominique Souchet) и его издателем Никитой Струве. Он предложил нам помочь с созданием библиотеки в Тамбове, центре болезненной памяти советского времени.

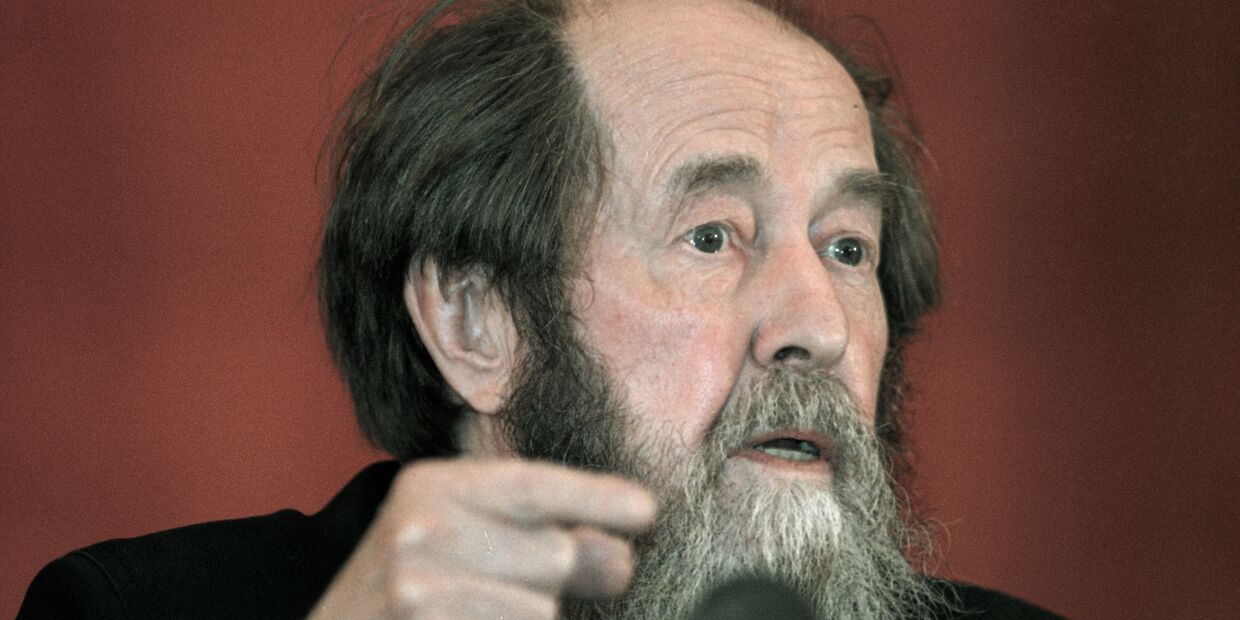

Мы с депутатом Домиником Суше были двумя единственными французами на его похоронах в Донском монастыре в Москве 6 августа 2008 года. Вся политическая, экономическая и культурная элита отправилась на открытие Олимпийских игр в Пекине. Его супруга Наталья попросила меня произнести речь во имя нашей дружбы и от имени Франции. Из наших долгих бесед с Александром Исаевичем у меня сохранились воспоминания о нем как о человеке высокой культуры, поэте с лицом, которое несло на себе отпечаток перенесенных страданий, человеке, видевшем движение мира. Он был для меня духовным наставником.

- В чем именно он был для вас наставником?

— Прежде всего, в упорстве: 11 лет депортации и 17 лет в изгнании не смогли сломить его железную волю. Кроме того, он остался в истории метафизическим победителем коммунизма. Он стал освободителем своего народа и эпохи. Именно он пробил стену лжи вокруг Вандеи, рассказав, что для Ленина вандейский геноцид был образцом, матрицей советского террора: «Именно тут Красное колесо сделало свой первый оборот». Что самое главное, он четко видел будущее. И часто повторял: «Можно потерять суверенитет, сохранив идентичность. Потеря и того и другого означает смерть». Или еще: «Политика — это не экономика, а цивилизация».

- Он стал для вас источником вдохновения в политическом плане?

— Разумеется! Он научил меня видеть ГУЛАГ нашего времени, новую «разрушительную бесплотность», не поддаваться преходящим идеологиям, понимать, как за утопией может скрываться преступление. Он предоставил нам «набор инструментов» диссидента: он нужен, чтобы отточить свой разум и правильно понимать происходящее. Он держал в руке нить Ариадны своего и нашего времени. Он понял, что правозащитническая религия, порожденная революцией и идеей обобщенно прогрессивного человека, в конечном итоге приведет к развалу обществ, наций и цивилизаций в результате пагубного воздействия принципа борьбы с дискриминацией. Это происходит у нас на глазах. Под предлогом прав человека меньшинства получают права (халяль, память других), которые формируют контр-общество.

- 25 сентября 1993 года он произнес речь в Люк-сюр-Булонь по случаю открытия мемориала в Вандее. Что вам запомнилось в этом событии?

— Прежде всего, я выяснил, что он очень хорошо знал Вандею. Он видел в ней аналогию с массовыми крестьянскими волнениями, как в Тамбове в 1920-1921 годах и в Западной Сибири в 1921 году. Из его знаменитого выступления мне запомнилась мысль о том, что российская революция — дочь французской. Она стала ее продолжением. Это та же хромосома, та же родственная связь. Большевики — прямые потомки якобинцев. Он отметил, что геноцид в Вандее стал матрицей коммунистического террора. Ленин часто говорил, что им нужны Вандеи, то есть примеры успешного террора. Как бы то ни было, мне в первую очередь врезались в память такие слова: «Революции рушат органический характер общества. Они подрывают естественное течение жизни».

В ДНК любой революции всегда присутствует ген истребления, говорил он. Потому что любая революция нацелена на новое начало человечества. Бывший «зек» завершил выступление в Люк-сюр-Булонь такими трогательными словами: «Завтра все больше французов станут лучше понимать сопротивление и жертву Вандеи».

- «Сейчас диссиденты на Востоке, а завтра будут на Западе», — сказал он вам. Он был прав?

— К сожалению, да. Диссидент это тот, кто проносит под полой свободную, запрещенную и преступную мысль, выходит за пределы санитарного периметра, выходит со своей свечкой в общественное пространство.

До падения берлинской стены 9 ноября 1989 года диссиденты создавали проблемы для советского порядка, находились на Востоке. Россия представляла советский блок, блок подчиненных. НАТО же считала себя свободным миром. С тех пор все в корне изменилось. Сегодня уже Россия свободна от любой революционной идеологии. Она — свободный мир. Запад во многом превратился в порабощенный мир. Мы стали колонией американской политкорретности, а ее сторонники нацелены лишь на подрыв и уничтожение наших собственных ценностей.

Мне вспоминаются эти слова Солженицына: «Диссидент идет вслепую в ночи человечества, ощупывает все еще целые несущие стены: память, искусство жить, язык, то есть состояние души».

Солженицын жил во время Иоанна-Павла II, который говорил о нациях, христианских корнях и семье. У нас же сейчас есть Франциск, папа лагеря святых и пришествия мигрантов в Европу.

- В знаменитой речи в Гарварде в 1978 году Солженицын критически отозвался о западной культуре, отметив «упадок отваги», «триумф посредственности» и «культ безответственной и разрушительной свободы». Вы согласны с этим диагнозом?

Он предвидел появление компульсивного и глобализованного потребителя, который отдается трансгрессивному нигилизму и абсолютному индивидуализму. Сегодня Запад переживает нечто худшее, чем просто упадок. Это одновременно развал и вторжение с постепенным и безболезненным замещением населения и цивилизации.

- Солженицын в первую очередь запомнился антитоталитарным «Архипелагом ГУЛАГ». Тем не менее он был православным консерватором и сторонником сильного центрального государства.

— Именно так. У нас политика деградировала до сочувственного протокола. Власти сдали позиции. Мы неоднократно обсуждали это с мэтром. Он повторял то, о чем говорил в выступлении в Гарварде: «Власть, у которой больше нет нравов, принимает законы». Принятие законов влечет за собой девальвацию руководства. Власть же так и не смогла оправиться от удара революции, которая разорвала ее связь с духовностью и семьей. С течением времени все это породило лишенного корней человека, кочевника Жака Аттали (Jacques Attali). «Национальный роман» Лависса стал сакральным символом замещения. И тоже отжил свое. Наконец, всеобщее голосование тоже погибло в Брюсселе. Остаются только порывы толпы.

- Вас объединяет с ним определенное восхищение Путиным.

— Да. Скорее даже безусловное восхищение. Прежде всего, это касается гражданского, культурного и духовного восстановления страны, которое принесло ему признательность российского народа. Стоит отметить и его видение мира: Россия сейчас является вместе с Китаем и Индией частью полицентрической системы, которая противостоит разваливающемуся западному блоку под началом Америки. Когда я был на встрече с президентом России в Ялте в кабинете Николая II, он сказал мне: «Европейские санкции — безумие, потому что они отрывают Европу от России». Времена изменились. Будущее Европы больше не должно писаться в Америке. У России же может быть ценная роль передаточного звена между Китаем и Европой.

- Что вы думаете о писателе Солженицыне в отрыве от его политического послания?

— Я стал жадным поклонником его творчества. Мне нравится все. Романы, которые не совсем романы, эссе и даже стихотворения о его жизни. В то же время я не могу не ощущать фрустрации, потому что читаю его на французском. Его издатель и переводчик Никита Струве так часто говорил мне: «О, этот стиль мэтра! Этот цвет его фраз! Лирическое дуновение!» Даже прекрасно переведенное произведение теряет изначальный аромат. Как засушенный букет цветов.

- Если бы вам пришлось оставить только одну из его книг, что бы вы выбрали?

— «Красное колесо». Потому что замысел этого фундаментального труда заключается в том, чтобы показать механизм замещения реальной истории ложной официальной идеологией.

- Какую фразу вы бы выбрали?

— В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын философствует об идее убийства, которая сидит в сердце человека: «У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягненок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было идеологии. Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею».

- Что вы сказали ему при встрече? И что вам бы хотелось сказать ему сегодня?

— Я спросил его: «Красная и коричневая чума ХХ века на самом деле позади?» Он ответил: «Да, но им на смену придут другие, потому что вы на Западе потеряли представление о настоящем и духовном человеке». Если бы я встретил его сегодня, то поговорил бы с ним о двух новых проявлениях глобализма, гедонизме и исламизме, которые противостоят друг другу и подпитывают друг друга. Один формирует пустоту, а второй заполняет ее.

Его любимый отрывок

«Исторические события можно в полной мере понять не в буре окружавших их страстей, а на отдалении, когда пыл охладеет со временем. Долгое время люди отказывались слышать крики тех, кого убивали и сжигали заживо: крестьян этих трудолюбивых мест. Казалось бы, революция просто создана для них, однако она угнетала их и довела до последней крайности. Поэтому крестьяне взбунтовались против нее! (…) Мы прошли с вами через ХХ век, насквозь пропитанный террором, невероятное завершение прогресса, который породил столько надежд с XVIII века…»

(Отрывок из выступления Александра Солженицына в Люк-сюр-Булонь 25 сентября 1993 года).